雑誌記事で辿る1980・90年代の代官山

1977年(昭和52年)にヒルサイドテラスD・E棟が完成し、旧山手通りの南側にショッピングモールの体裁を整えたゾーンが形成されたことによって、女性誌の多くが代官山を紹介する記事を掲載し始め、代官山というまちの知名度が全国区のレベルに達するようになってくると、それまでの「閑静な住宅地」というまちの性格は「人々が訪れる街」へと変化してゆくことになりました。

そのため、1980年代になると当時の高度経済成長と歩調を合わせるかのように代官山でも既存の住宅や商店などの建替えが進展し、急速にテナントビルが増加したことによって、それに併せてアパレル系の店舗数も増加してゆくことになりました。

『STREET FASHION 1945-1995』(アクロス編集室)では、1980年代という時代を以下のように描写しています。

「80年代は安定したインフラの上に、さまざまなカルチャー(とくに新人類文化)が咲き乱れた時代である。これらのカルチャーは商品としてわれわれの前に提供され、そのすべてが消費しつくされた。80年代後半から90年代に、よく「歴史の終焉」が議論されたが、まさに産業社会・消費社会の最終段階と見紛うような、金ピカ時代に日本中が狂喜したのだった。

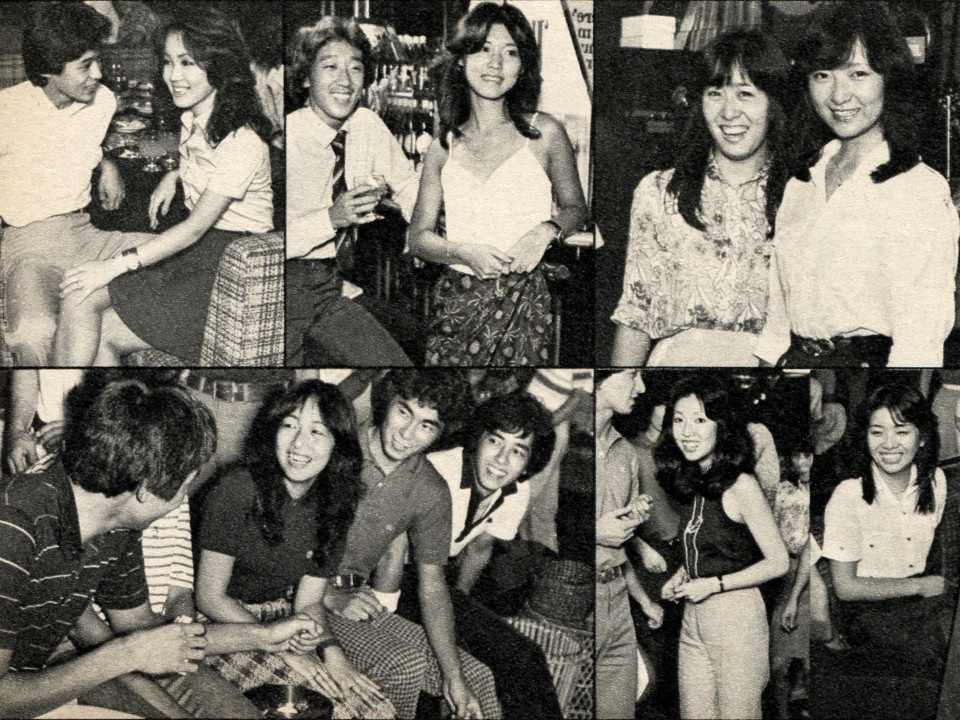

『JJ』1980年9月1日発売号 六本木ディスコ「XANADU」

『JJ』1980年9月1日発売号 六本木ディスコ「XANADU」

政治や経済の分野でいうと、これほど穏やかで波乱がない時代は、戦後史に例を見ないだろう。政治的には自民党、とくに中曽根首相の長期政権が続き、表面上は右傾化が、水面下では汚職や政治腐敗が進んでいたが、シラケと生活の安定感のためか、国民は自民党が何をしようとほとんど無関心であった。経済的には安定期どころか、景気はよくなるばかりで、地価高騰による階層化社会、株などの財テクブーム、円高などに支えられた「バブル経済」に突入。大学生が海外ブランドはもちろん、海外旅行にさえ簡単に行く時代になったのである。

この安定をバックに花開いたのが、新人類文化だった。それは「感性の時代」の文化、すなわち論理的な思考ではなく、直感と一瞬のノリこそが重視される文化であった。そして当然のように、「時代の気分」を表現するコピーライターなどのカタカナ職業が若者たちの花形職業となり、「おいしい生活」やカフェバーに代表される果てしなく空疎な記号を生産する都市「TOKIO」がその影響力をいや増していったのである。」

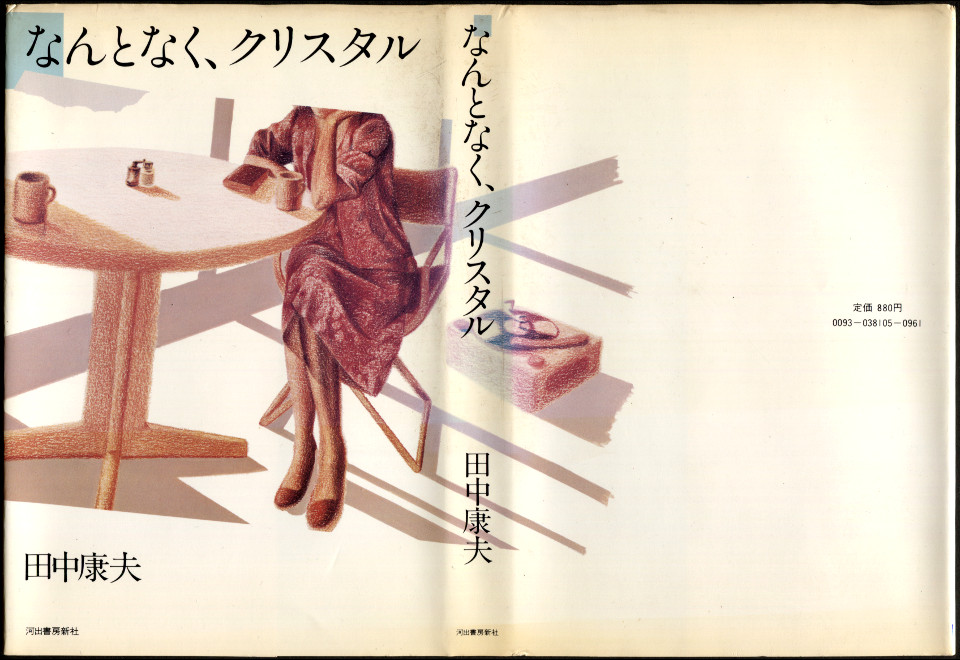

『なんとなく、クリスタル』

『なんとなく、クリスタル』

そのような時代における象徴的な文学作品として語られることの多い、後に長野県知事にもなった田中康夫が一橋大学在籍時に執筆してベストセラーになった『なんとなく、クリスタル』(1981年)には、その当時「イケてる」と考えられた大量の“固有名詞=記号”が散りばめられていたわけですが、代官山については「パンなら、散歩がてらに代官山のシェ・リュイまで買いに行く。」とだけ記述されています。ちなみに、代官山についての注釈では「通常、渋谷区猿楽町、代官山町と目黒区青葉台1丁目の一部を指します。高級マンションと、昔のマンション-同潤会アパートがあります。」とだけ記載されています。

『なんとなく、クリスタル』

『なんとなく、クリスタル』

単行本の帯に「最先端の風俗を生きる女子大生の自由な日々を、卓抜な構成でとらえ、豊かな世代の青春像をクリティカルに描く話題作」と記された『なんとなく、クリスタル』に、代官山ではシェ・リュイしか記載されていなかったということは、1980年代初頭の代官山には、まださほど“(当時における)おしゃれなモノ=スノッブなモノ”があったわけではなかったのかもしれません。

『an・an』1983年4月8日発売号

『an・an』1983年4月8日発売号

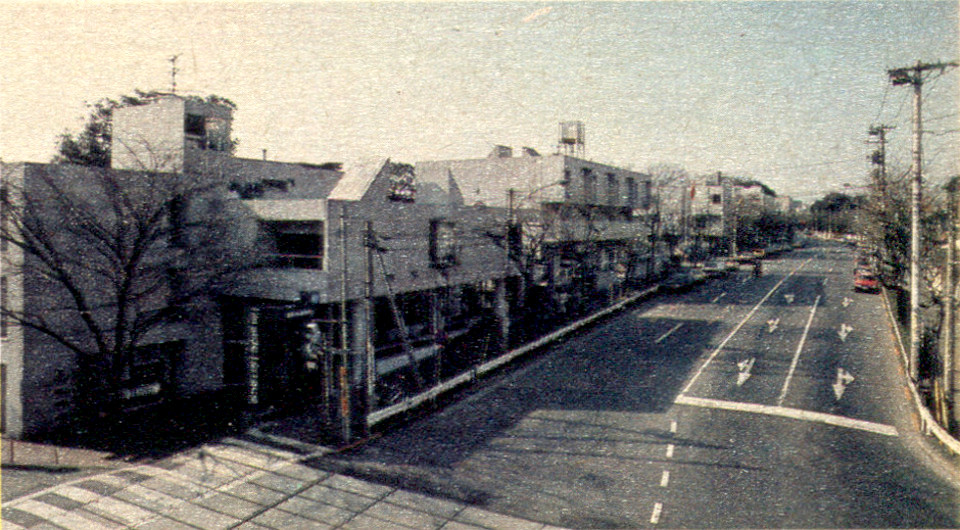

1983年4月8日発行の『an・an』では、とても詳細に1980年代前半の代官山を描写した文章が掲載されています。

「刺激してくれる街 代官山

代官山っていうのは、だいたい原宿や渋谷のように、田舎のお祭りのように人の波でいっぱいということは見たことがありません。ウイークデー等は全然人が歩いていない。犬もあまり歩いていないし猫をほんの少し見かける程度。

代官山って、渋谷の南平台から続く高級住宅地の一部でもあるし、都心にも近いので大使館が旧山手通りに面してひしめいています。それに外人住宅も多いので、ウイークデーの旧山手通りは昔の原宿・表参道にとても似ています。外人のカワイイ子供が走り回り、仲のよい夫婦が寄りそって歩いてたりする雰囲気のある街です。

ファッション人間が集まってくる街。

つまり、代官山は住宅地なのです。街のほとんどが昔からの住民で、その間に新しい人達が少しはさまっているという感じです。ファッションメーカーがとても多いんですよ。それが街の雰囲気を刺激的にしているのかもしれません。たとえば「BIGI」「MELROSE」「PINK HOUSE」「D.GRACE」「CUSHUKA」等のスタジオがあるので、そこをめざしてやってくるデザイナーやスタイリスト、ファッション関係者が、古い街中で目立ちます。そういう人達が利用している喫茶店やレストランが自然にファッショナブルな雰囲気になるのも当然だし、雑貨等を扱っている店にとてもセンスのあるものが揃っているのも、ごく自然のこと。住民やこの地区で働いている人達の生活の場であるワケ。」

『an・an』1983年4月8日発売号

『an・an』1983年4月8日発売号

掲載されているイラストマップには、たくさんの書き込みがされていますが、

「なんというか代官山っていうのは、アンティックなものと、新しいものとの二面性が一つの魅力になっていると思うんだよね 大使館が多くて、外人もたくさん住んでいて、建て物なんかもそれらしいし、お店だらけって、わけでもない、ブラブラ、静かな街なみを散歩して、おいしいケーキでも食べてお店をのぞいてゆったりと時間を過ごすっていう街だと思うんだよね!」

と書かれていて、そのページに記載されている記事の末尾には、「でも、お店の人、言ってました。「あまり、ゾロゾロ子供(アンアンの読者)がやってくるのは困るんですよね。お茶飲んで長居するし、トイレは水びたしにするし、代官山で働いている人達にとても迷惑かけている。」

代官山は住んでいる人やスタジオや事務所の人達の生活の場所なのです、気をつけましょう。」と書かれています。

ここに書かれているようなことが、当時の人びとの感覚では代官山の魅力として認識されていたことであり、それによって、週末の代官山に多くの人が集まるようになってきたようです。

それは、まちの魅力を形成している主たる要素は、そこで暮らしている人々が醸し出す雰囲気であり、そのような代官山を暮らしの場としているソサエティの人びとに同化すること(非日常)を疑似体験してみることが代官山というまちの楽しみ方であり、それを通じてクリエイティブな感性やセンスの良さを獲得した気になることで満足感を得るというものだったのではないかと考えられます。(ある種、欧米諸国への旅行気分に近い感覚かもしれません)

同時に、1985年には博報堂生活総合研究所が『「分衆」の誕生』という書籍を発刊していますが、当時は時代のキーワードとして「差別化」が重視されていた時代であり、「大衆的ではない」ということに価値を見出す風潮が強かった時代ですから、「知る人ぞ知る」という要素が多分にあった代官山は、来街者であっても“代官山がマイ・ホームタウン”であるかのように振舞うことが出来る人々に対しては、ある種の優越感を提供していたという可能性を考えることも出来るかもしれません。

しかし実際は、この時代に頻繁に代官山を訪れていた来街者の多くは、このまちが醸し出す空気感に非日常性を感じるから来るのではなく、素直に居心地の良さを感じたために訪れる機会が増えた人びとだったのではないかと推察しています。そのような人々の間には生活観や美意識の同質性があり、“住民やこの地区で働いている人達”ではなくても、このまちの景観の一部として機能し、“街の雰囲気を刺激的にしている”要素の一端を担っていたのではないかと思われます。

『Olive』1982年12月3日発売号

『Olive』1982年12月3日発売号

そのような時代背景の中、1982年6月にマガジンハウスから創刊されたばかりの『Olive』1982年12月3日発売号では、お薦めのデートコースとして代官山が紹介されています。

ストーリー仕立ての掲載記事では、彼との待ち合わせ場所は、3フロアに亘ってギフト商品や生活雑貨を販売しているビル「MAY FAIR(メイフェアー)」で、そこに彼はBMWに乗ってやってきます。2階の旧山手通りを見下ろすカフェテラスでしばしお茶を飲んでから、八幡通りの中ほどにある海外ブランドを取り揃えているセレクトショップ「NOUNOUCHE(ヌヌシュ)」に行き、彼は9万円のChevignonのジャンパーをプレゼントさせられます。その後、さらに歩いてポップな駄菓子屋「harappa A(ハラッパA)」で1個10円からのキャンディをたくさん買ってデートを終了。

そのような楽しみ方が提案されていますが、このような記事のつくり方は『なんとなく、クリスタル』的であり、この時代の気分を感じさせるものではあります。

『an・an』1983年4月8日発売号

『an・an』1983年4月8日発売号

1983年4月8日発行の『an・an』でも「MAY FAIR(メイフェアー)」は大きく取り上げられています。

『an・an』1983年4月8日発売号

『an・an』1983年4月8日発売号

また、「harappa A(ハラッパA)」をスタートさせた株式会社ハニーが新たにオープンさせたプレゼント用品のお店「Kinetics」や高級輸入ランジェリーのお店「Rue de Ryu」なども紹介されています。

この時代の代官山は、まだアパレル系の店舗は少なく、雑貨系の店やスイーツのお店が話題の中心でした。

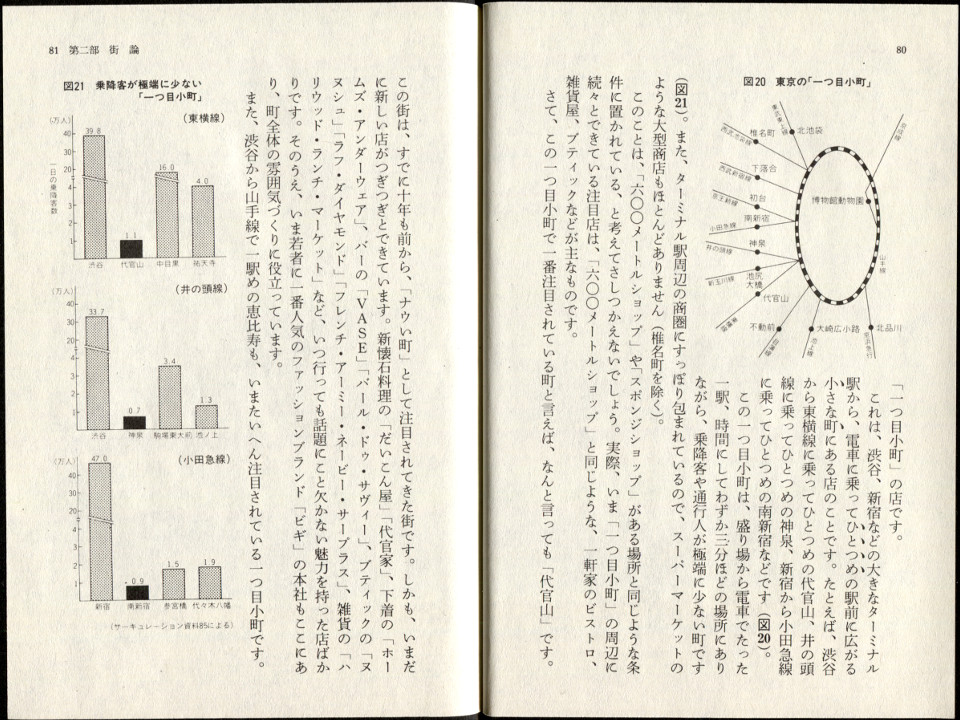

『タウンウォッチング』

『タウンウォッチング』

博報堂生活総合研究所が著し、1985年7月に発刊された『タウン・ウォッチング』では、大きなターミナル駅から、電車に乗ってひとつめの駅前に広がる小さな町(一つ目小町)の発展可能性に着目し、その中で「この一つ目小町で一番注目されている町と言えば、なんと言っても「代官山」です。」と記載しています。

1990年3月に発刊された文庫版のまえがきには「八○年代は、「街」がいちばん面白かった時代でした。」と書かれているように、この時代は“街の個性”に注目が集まっていた時代であり、“個々人の感性(好み)”によって、余暇時間を費やす場所に明確な棲み分けがあった時代だったのではないかと思います。

原宿・渋谷・代官山対比年表

原宿・渋谷・代官山対比年表

あらためてこの1980年代という時代について確認しておきます。

1960年代後半に団塊の世代(約800万人)は成人年齢に達し、大学進学率の高まりから大都市部に集住するようになってきましたが、高度経済成長とともに露呈した公害問題、交通戦争、米ソの代理戦争への加担などの社会矛盾に対してアメリカのヒッピームーブメントの影響なども受け反体制的思想が広まったことにより、学生運動などの活動が活発化しました。この頃の若者文化の中心といえば反戦フォークゲリラなどが開催された新宿でしたが、1969年の東大安田講堂陥落や1972年の浅間山荘事件を契機に、若者の政治的関心は急速に萎え、「シラケの時代」と呼ばれる1970年代を迎えました。

しかし音楽業界においては、1969年の井上陽水のデビューに続き1970年には吉田拓郎がデビューし、1970年代の半ばまではフォークソングのブームが続きましたが、この頃、吉田拓郎の歌「ペニーレインでバーボン」の舞台であった原宿のペニーレインは、後にフォーライフレコードの社長にも就任した後藤由多加が経営しており、吉田拓郎以外にもガロ、かぐや姫、アリスのメンバーなどの音楽関係者がよくペニーレインを訪れていたようです。またこの頃、原宿はマンションメーカーとよばれる小規模な独立系アパレルメーカーを多数輩出し、大川ひとみの「MILK」に代表されるような小規模で個性的な店舗が存在し、1970年にはBIGIの第1号店も表参道の中ほどに開店していました。また、1973年には原宿のセントラルアパートの地下にアングラ系のブティック街である「原宿プラザ」が開業したことなどによって先端的ファッション情報の発信地というイメージが形成されていました。

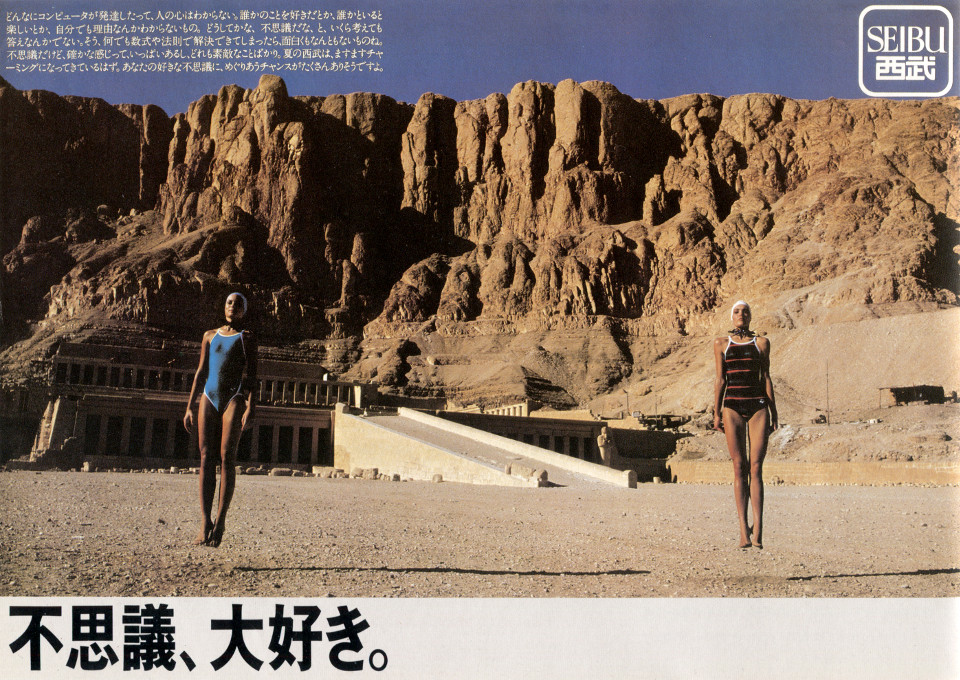

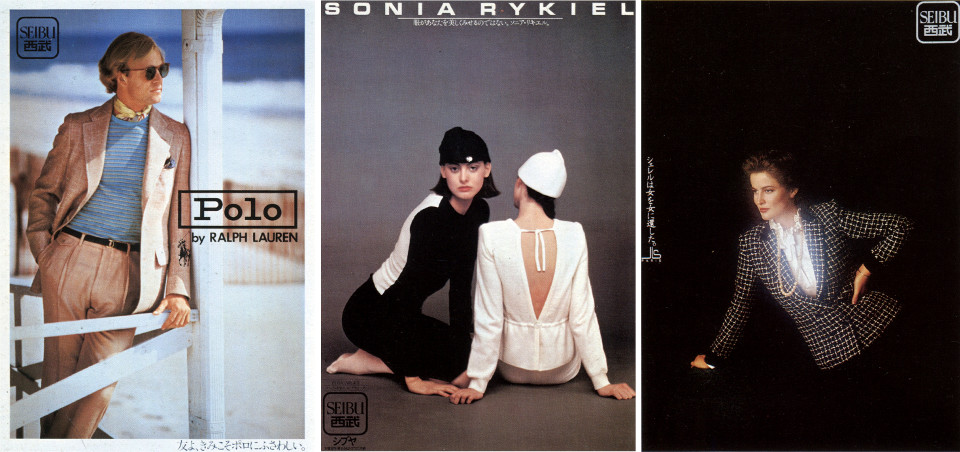

一方渋谷では、西武流通グループが渋谷の公園通りの面的開発に着手し、1973年に「西武劇場(のちにPARCO劇場)」を集客装置として仕組んだ「PARCO Part-1」が完成し、以後「文化戦略」の名のもとに強力にイメージ訴求をおこなう広告宣伝活動が展開されましたが、その制作を支えていたグラフィックデザイナーやコピーライター、カメラマンなどといったクリエイティブな職業の人びとの多くが1970年代のセントラルアパートには入居していました。

『西武のクリエイティブワーク』

『西武のクリエイティブワーク』

そのようなことから、1970年代の原宿はコマーシャルアート(商業芸術)をはじめ、多くの先進的大衆文化の作り手の存在によって“クリエイティブな街”というイメージを形成していたと考えられます。

※1970年代のセントラルアパートには多数の広告写真を撮影していた鋤田正義、浅井慎平、繰上和美の事務所があり、イラストレーターの宇野亜喜良、コピーライターの糸井重里も事務所を構えていました。また、反権威の雑誌として知られ多数の文化人が制作に関わっていた『話の特集』の事務所もありました。その1階にあった喫茶店「レオン」はマスコミ関係者が多く利用する場所として有名でしたが、同時にカミナリ族の後継であるバイクチーム「クールス(舘ひろし、岩城滉一など)」のメンバーも常連だったことで知られています。

1960年代に誕生した思想的・反体制的なカウンターカルチャー(対抗文化)に対する反発が1970年代に生じるとともに、消費生活の豊かさが一層高まり、1975年には『JJ(別冊女性自身)』が創刊され、1976年に『POPEYE』が創刊されると、若者におけるファッションの嗜好がヨーロッパの高級ブランドを志向するニュートラやカリフォルニア・湘南スタイルを志向するポパイ少年のスポーツカジュアルに移行し、1980年代の消費行動の中心的なロケーションは多数のブランドショップが集積する百貨店やファッションビルが立地する場所となり、その中でも最も注目を集めていたのが渋谷の公園通りだったと思います。

『アクロス』1978年1月号

『アクロス』1978年1月号

『西武のクリエイティブワーク』

『西武のクリエイティブワーク』

一方原宿は、1978年にラフォーレ原宿が開業し、周辺のマンションメーカーの出店を誘導したことなどによって、ファッション情報の発信基地としての機能を維持したものの、当時社会問題化していた交通戦争に対する対処として「車社会に対する歩行者の権利を取り戻す」ことを目的に1970年から始まっていた歩行者天国が、1977年に原宿駅前から青山通り交差点までの表参道の区間で開始されることとなり、毎週末多くの若者を集めることになりました。

左:Saturday Night Fever 右:GREASE

左:Saturday Night Fever 右:GREASE

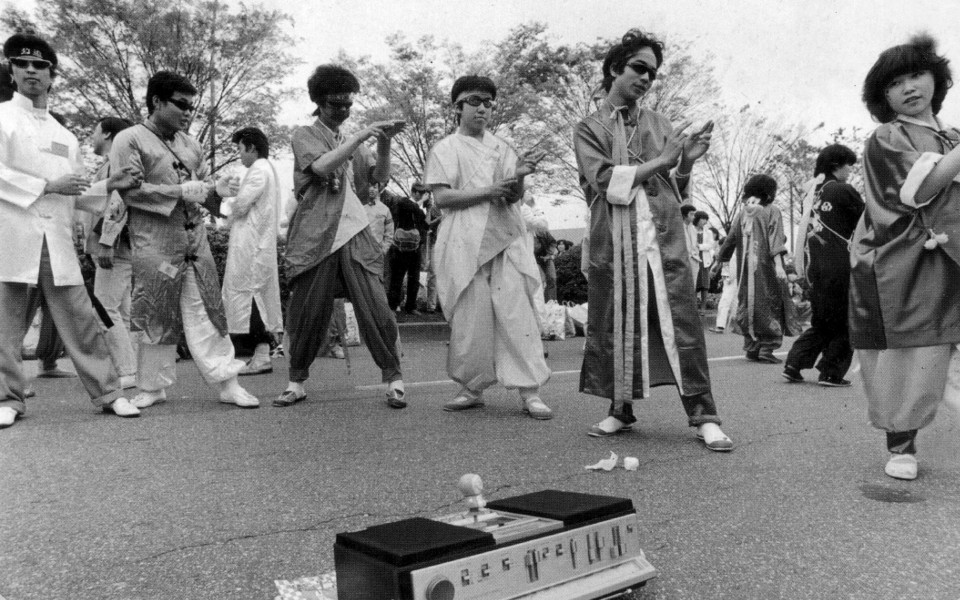

1970年代から若者の夜遊びの場所としてディスコが定着してきていましたが、1978年に公開されたジョン・トラボルタ主演の映画 「サタデー・ナイト・フィーバー」がヒットしたことによってディスコブームが到来しました。しかし、ディスコで踊るためには入店時に入場料を支払わなければならないため、ある程度の経済的余裕がある若者でなければ頻繁にディスコで遊ぶことが出来なかったため、貧しい少年少女はカセットデッキを表参道の歩行者天国に持ってきて路上で踊る行為がブームになりましたが、当時竹下通りに開店した、安価で奇抜なデザインの服を販売するブティック「竹の子」で購入した服を着て踊る若者が多数おり「竹の子族」と呼ばれました。

『渋谷の今昔アルバム』 竹の子族(昭和55年)

『渋谷の今昔アルバム』 竹の子族(昭和55年)

一方で、1972年から1975年の間に活動した伝説のロックンロールバンド「キャロル」の流行により、リーゼントのヘアスタイルに革ジャン姿という不良のイメージがファッション化しつつあったところに、1978年の年末に公開されたジョン・トラボルタ主演の映画 「グリース」がヒットしたことによって、リーゼントヘアのロックンロール(ロカビリー)スタイルもブームになっており、1976年に山崎眞行が原宿で開業した「クリームソーダ」は、ツッパリ少年の憧れの店になっていましたが、50’sファッションを志向する若者たちもカセットデッキを表参道の歩行者天国に持ってきて路上で踊るようになり「ローラー族」と呼ばれました。

ローラー族

ローラー族

歩行者天国の最盛期には、彼らのような“族”を見物するギャラリーも含め、10万人もの来街者が集まるようになったといわれています。

このようにして、1961年まで占領連合軍の米軍住宅地として存在していたワシントンハイツに隣接する地域であったために、欧米人の豊かなライフスタイルに接する機会が多く、ワシントンハイツの返還後もその雰囲気を色濃く残しながら米軍関係者などが退去した後の賃料が安いビルに若手のクリエイターが事務所を構えたことなどによって、原宿は文化的でクリエイティブな感性を持つ大人が暮らしていた街でしたが、1980年代になると、やみくもにエネルギーを発散したい子供が集まる街へと変貌してしまったと見ることが出来るのではないでしょうか。

『Olive』1983年3月3日発売号

『Olive』1983年3月3日発売号

それに対して、1980年代前半の代官山はどのようだったのでしょうか。

『東京人』1987年7月1日発売号には以下のように記載されています。

「代官山は、起伏に富み坂も多く、洋館や石垣、鬱蒼とした緑など、いわゆる山の手らしい特徴をいろいろとりそろえている。しかし、さらに都心の古い<旧山の手>とは、どこか違う雰囲気が漂うのも事実だ。それは一体、どこからもたらされるのだろうか。まず、代官山には、谷あいの商店街(しばしば町人地に起源をもつ)がなく、生活領域としてのコンパクトなまとまりが見られない。また、都市の他界とつながる寺や墓地もなく、どこまでも明るくさわやかな世界が広がる。ここにあるのは、ソフィスティケートされた高級住宅地のイメージなのではなかろうか。どこか村上春樹の小説に出てくるような気持ちのよい無関心さが漂っているともいえよう。

また、豊かな自然に恵まれた高級住宅地を背景にもつこの代官山にあって、現代建築が街のイメージをつくるのに、きわめて重要な役割をはたしていることも、見逃せない。ここに建つ建築はどれも緑の多いゆったりとした環境の中にあって、オブジェとしてのその作品の存在を主張し、都市に意欲的に語りかけているように思える。そのことが、街歩きを楽しいものにしており、代官山に回遊性をもったルートを広げるのに貢献していると言えよう。ごったがえす盛り場とは違って、ここでは建築同様、街路を歩く一人一人の人物もよく目立つ。<見る><見られる>という視線のやりとりが成立し、そこから自然にファッション感覚も生まれることになる。ここらあたりが新山の手のオシャレな条件と言えようか。」

「<見る><見られる>という視線のやりとり」については、後に代官山T-SITEを開発した増田宗昭がコピーライターの糸井重里とおこなった対談でも触れられています。この対談は増田自身が著した『代官山オトナTSUTAYA計画』にも掲載されていますが、糸井重里が運営するウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』でも公開されています。

代官山T-SITEの「4000坪、ぜんぶカフェ。」というコンセプトについて、増田は「原体験に原宿の「レオン」があるんです。」と言っています。「表参道と明治通りの交差点にあったセントラルアパートの1階のカフェ。1970年代に、有名なクリエイターが集まっていて、糸井さんの事務所もあって。 <中略> 有名な人たちがいっぱい来てて、そこに、新聞を読みながら、じつは、まわりを気にしながら、混ざってただけだったんだけど‥‥。あの「気にする感じ」が、糸井さんの言う「視線の文化」だったんやね。 <中略> あのときの、ドキドキする体験からはすごくインスパイアされたんです。」と増田は言い、それに対して糸井は「今日、いちばん腑に落ちたのは今の話ですね。「場」が視線を交差させる‥‥という。 <中略> 頭の中身をお互いに刺激し合って、その「場」から蒸気みたいな、竜巻みたいなものがパーッと巻き起こるような‥‥。 <中略> かっこいいですよね。」と応えています。

また、『70s原宿風景』を出版したスタイリストの中村のんも、レオンについては「人目を意識しながら好奇心と見栄がせめぎ合う、そんな独特な雰囲気が、店の前の路上においても作られている、そんな店でした。 <中略> まったりとしていながら、新鮮な「気」が満ちていたあの雰囲気を作っていたのは「そこにいた人たち」であったことはたしかで、ではその人たちが作っていたものはなんだったのか?といえば、それはきっと誰もうまく表現できない何かで。」と記しています。

一方、1980年代当時の代官山は、上述の『an・an』1983年4月8日発売号でも記されているように、BIGIグループ各社のオフィスがあっただけでなく、株式会社ジュンアシダ、株式会社伊太利屋など多数のアパレル各社が立地していました。そのため、それらファッションビジネスに勤務する社員だけでなく、当時隆盛を極めていたファッションメディアの関係者も多数代官山を訪れていました。また、「代官山集合住居計画にはじまる1970年代の代官山」にも記したように、佐藤明や小暮徹、大西公平などのカメラマンや小暮徹の妻でイラストレーターのこぐれひでこや平凡パンチの表紙で知られるイラストレーター大橋歩などの自宅もあり、東京オリンピックの開催に合わせて建設された代官山パシフィックマンションには、サントリーのCMなどで知られるコピーライターで作詞家の魚住勉の事務所や、集英社「スタイリング」編集室のほか音楽・芸能関係の事務所なども入居していました。また、渡辺プロダクションから独立した大里洋吉は1978年に、現在ではサザンオールスターズや福山雅治などを擁している株式会社アミューズを代官山で設立しました。また、美空ひばり、水の江瀧子、渥美清、天地真理などの大御所芸能人も代官山に在住していたことは良く知られています。

それに加えて、1980年代はまだ代官山に住居を構える外国人も多数残っており、その一方でお屋敷町の名残りを残す代官山の人口密度は低く、相対的にオーラを感じさせる人の姿に触れる機会が多かったことと推察されます。

このようなことから、1980年代の代官山はまち自体が原宿のレオンのような、「気」が満ちていて、視線が交差する「場」だったのではないかと想像することが出来ます。

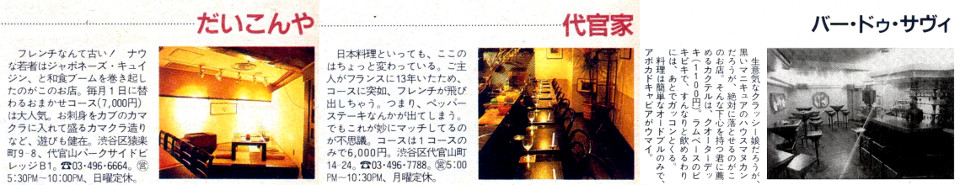

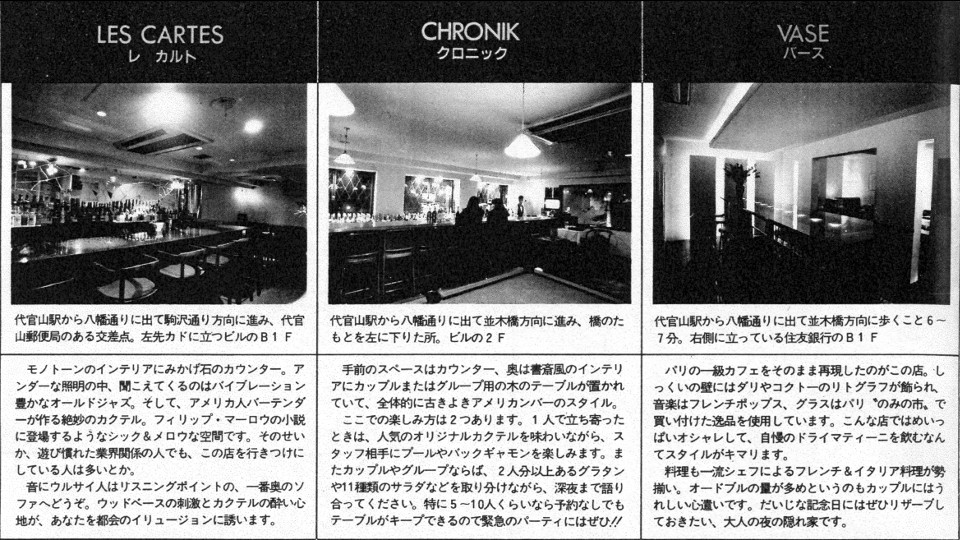

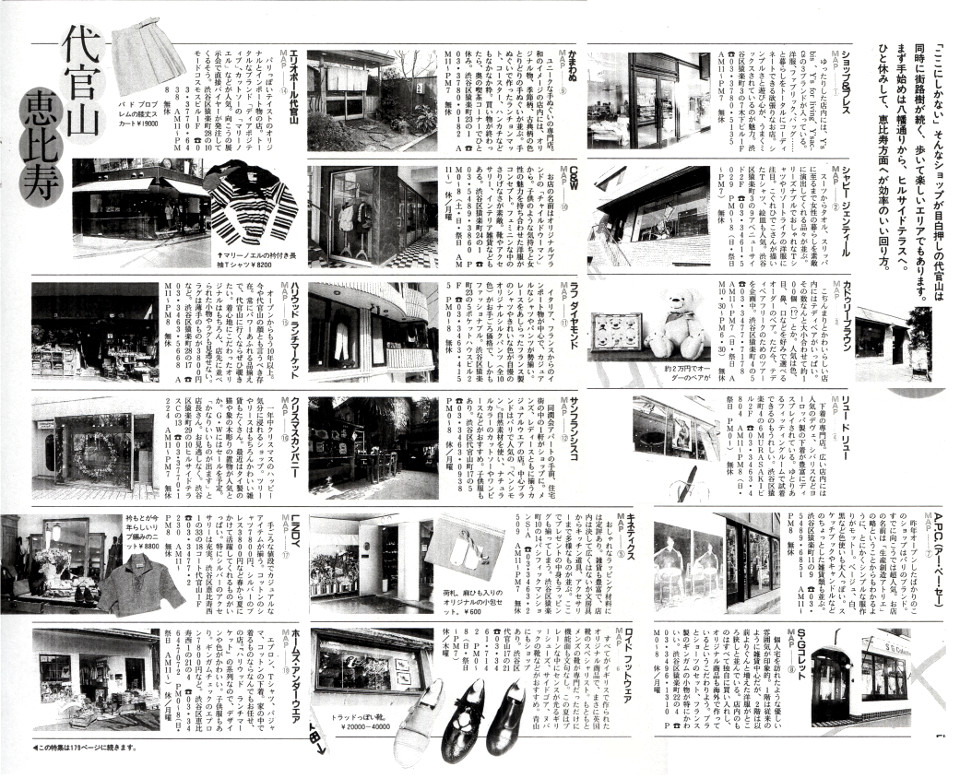

上述の『タウンウォッチング』では、代官山の注目店として、新懐石料理の「だいこん屋」「代官家」、下着の「ホームズ・アンダーウェア」、バーの「VASE」「バール・ドゥ・サヴィー」、ブティックの「ヌヌシュ」「ラフ・ダイヤモンド」「フレンチ・アーミー・ネービー・サープラス」、雑貨の「ハリウッド・ランチ・マーケット」を挙げています。

『POPEYE』1986年3月25日発売号

『POPEYE』1986年3月25日発売号

『Hanako』1988年11月3日発売号

『Hanako』1988年11月3日発売号

『タウンウォッチング』で取り上げた9店舗のうち4店舗は夜の店です。1980年代前半の代官山は、隠れ家的な大人の夜遊びの場という性格が強かったかも知れません。『POPEYE』1988年3月16日発売号には「夜から昼へ。レストランから雑貨等のショップへ、ニューオープンの店の性格も変わってきました。大人の雰囲気から、僕たちにお似合いのウォーキングデート・スポットになったのです。」という表現がされていることから、それ以前の1980年代中頃までは“大人のまち”という性格が強かったと考えられます。

『Hanako』1988年11月3日発売号

『Hanako』1988年11月3日発売号

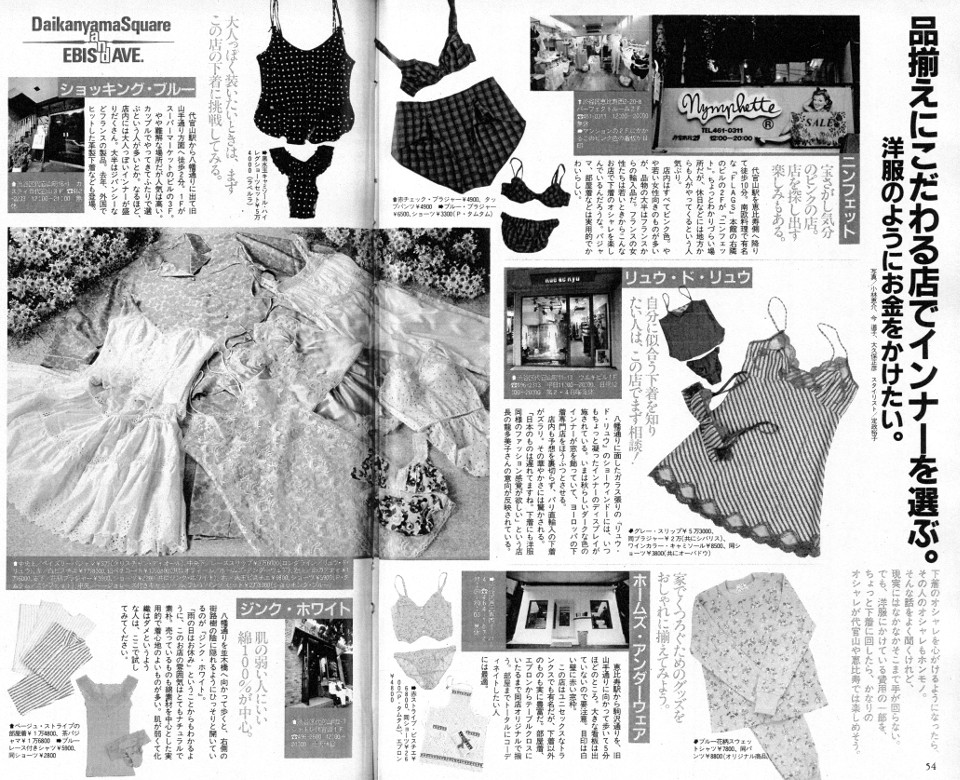

アパレル系の店舗では、インポート・セレクトのお店から代官山への出店が始まったように思います。上述の「ヌヌシュ」「ラフ・ダイヤモンド」「フレンチ・アーミー・ネービー・サープラス」「ハリウッド・ランチ・マーケット」はいづれも直輸入の商品を販売する店舗でしたが、インポート物のラグジュアリーな下着の専門店や品揃えにかなりのこだわりを感じさせるインポート古着の店舗などからアパレル系の店舗が増えていったように思います。

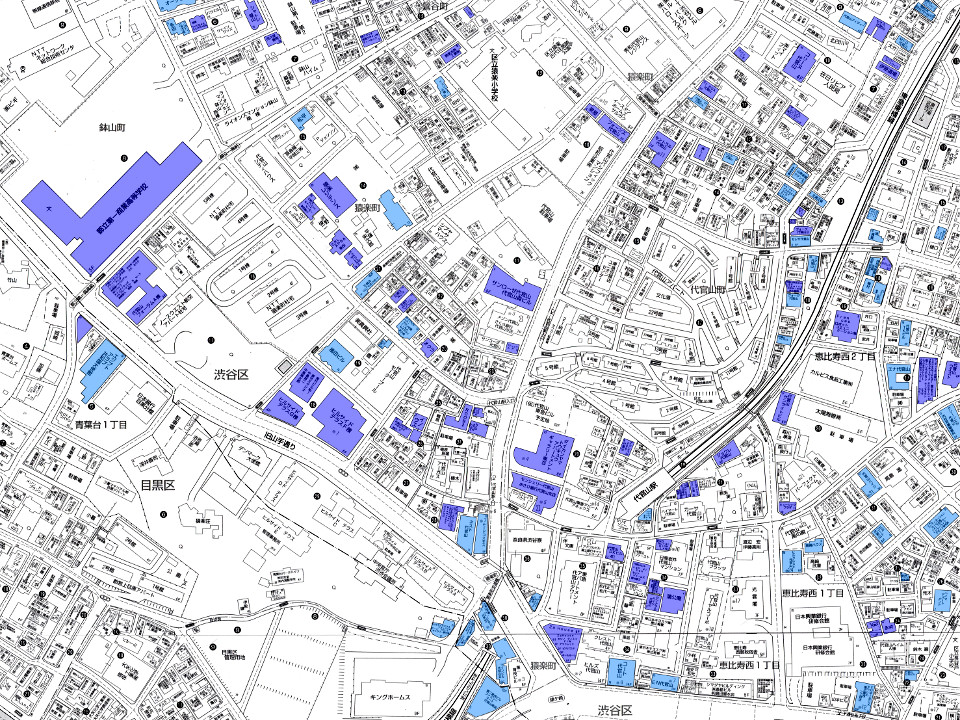

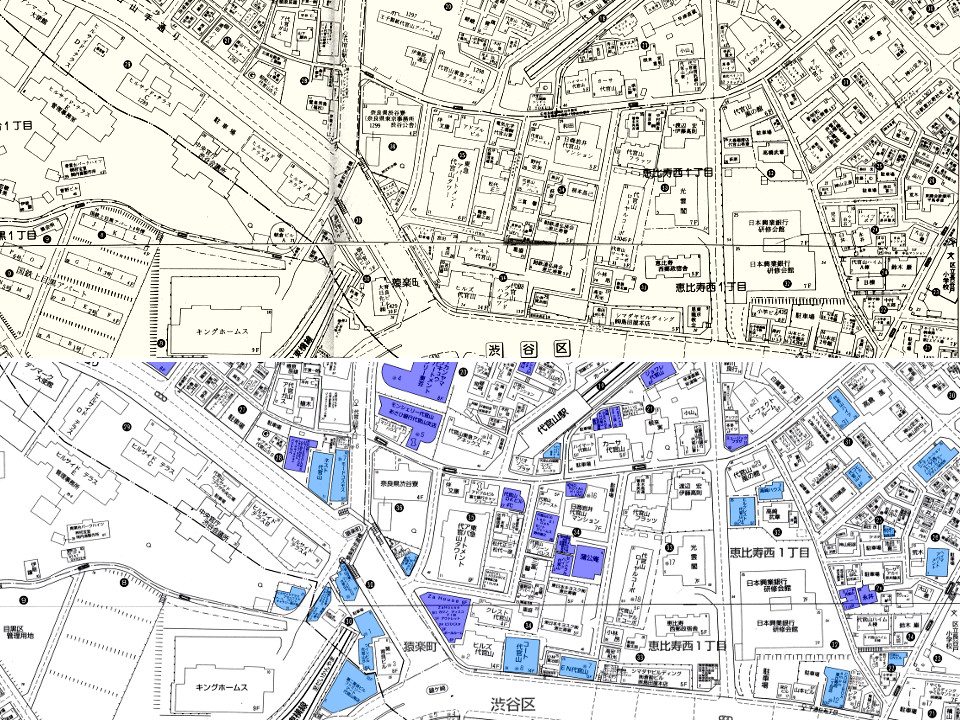

ゼンリン住宅地図’91

ゼンリン住宅地図’91

1985年に日米貿易摩擦の解消を目的として円高ドル安を誘導するプラザ合意がおこなわれたことによって日本では不動産や株式への投機が活発化し、1986年には東京都心3区商業地の地価が53.6%上昇しました。代官山もこの影響を少なからず受けたと考えられ、『ゼンリン住宅地図’86』と『ゼンリン住宅地図’91』を比較してみると、多くの建物が建替えられていることがわかります。個人の住宅、アパート、事業所だった建物が建替えられ、全てではありませんがその多くはビル化しました。地図上で青色で示した建物が1980年代後半に新たに建築された建物です。また『ゼンリン住宅地図’91』上には、この時点でビル建設予定地になっている場所も多数見受けられます。

『POPEYE』1988年3月16日発売号

『POPEYE』1988年3月16日発売号

『POPEYE』1988年3月16日発売号の代官山特集では、代官山を「今、いちばんおしゃれな街。」と表現しました。それに続いて、ニューオープンの店がレストランからショップに変わってきたと書いています。この時期、1986年から1989年の間は、代官山駅改修工事のために駅の位置が渋谷寄りの、現在のLOG ROADの位置に移設されていましたが、それが建物の建替えや店舗の出店に影響を与えたのかどうかについてはわかりません。しかしながら、この号に掲載されている代官山エリア内の店舗の総数は52店舗になっていて、『POPEYE』の主たる読者層が男性の若者であるため、例を挙げれば、ヒルサイドテラス内の店舗については5店舗しか掲載されていません。そのことを加味して考えれば、この時点で代官山エリア内に存在した店舗の総数はそれをはるかに超えていたはずであり、5年前の『an・an』1983年4月8日発売号で店舗名が掲載された店舗の数が20だったことから考えると、このわずかな期間に急速に代官山の物販店舗数が増加したことになります。それは、代官山でビル化が進展したことと無関係ではないと考えられます。

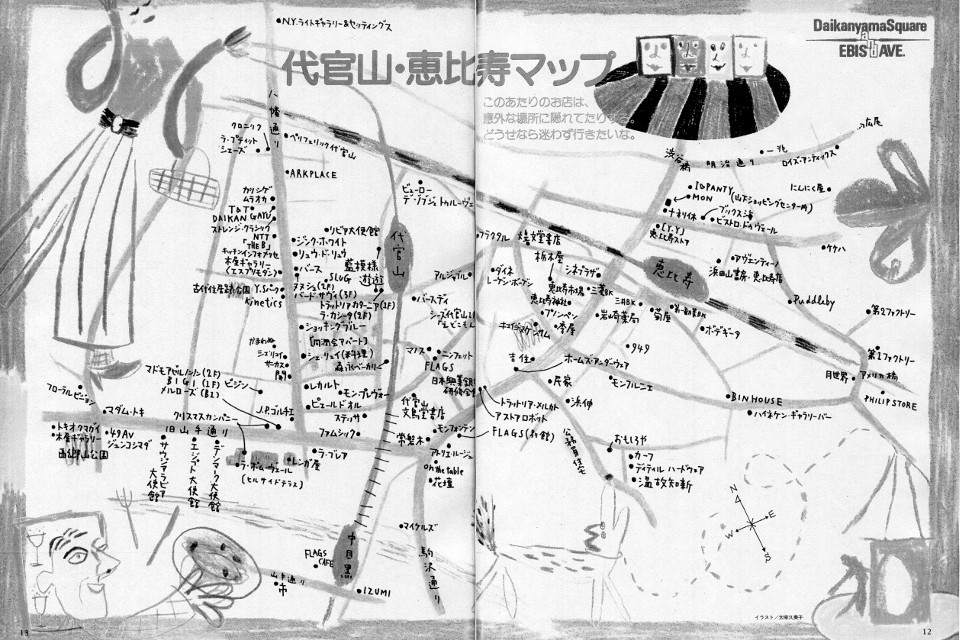

『Hanako』1988年11月3日発売号

『Hanako』1988年11月3日発売号

『STREET FASHION 1945-1995』では「DC(デザイナーズ&キャラクターズブランド)ブームが一般にも広がり始めるのは、84年あたりからだ。」と書かれています。『Hanako』1988年11月3日に掲載された「代官山・恵比寿マップ」にも、「トキオクマガイ」「49AVジュンコシマダ」「マドモアゼルノンノン」「BIGI」「メルローズ」「J.P.ゴルチェ」「カツシゲムラオカ(イン&ヤン)」といったDCブランドの店舗名が見られるようになっています。地図上の代官山エリアの範囲内に店名が記載されている店舗の数は64店舗でした。

また、この号では美容室が見開きページで紹介されています。代官山に立地する店舗の数が、業態別で括ることが出来るほど充実してきたことの表れだと考えられます。

『Hanako』1990年2月1日発売号

『Hanako』1990年2月1日発売号

2年後の同じ『Hanako』の1990年2月1日発売号では代官山だけで特集が組まれています。そのタイトルは「代官山87軒 あなどれない、ファッション大情報」となっています。そして「広々とした通りにはブランドのメインショップ群。」と続きます。「広々とした通り」は旧山手通りを指しているものと思います。この時期、旧山手通り沿いにはBIGIグループの「BIGI」「ヨシエ イナバ」「パパス」「マドモアゼルノンノン」「メルローズ」「ラ・ブレア」に加えて「トキオクマガイ」「49AV ジュンコシマダ」「トミー リー」といったDCブランドの店舗が立地しました。

別のページでは「様々なスタイルとポリシーを持つインポートショップが点在する代官山。オーナーたちの厳しい目にかなった、思い入れたっぷりのベストコレクションは新鮮なものばかり。」として、『Olive』1982年12月3日発売号に登場した「ヌヌシュ」や「リンディ」などが紹介されています。

また、「本格派のランジェリー&インナーショップがこんなに充実している街はない。」として、上述の『Hanako』1988年11月3日発売号と同様に下着専門店を見開きページで紹介しています。

『Hanako』1990年2月1日発売号

『Hanako』1990年2月1日発売号

1990年になると、この地図でわかるように極めて広い範囲に店舗が分布しているようになりました。

何故1980年代後半以降に、急速に代官山に出店する店舗が増加したのでしょうか?

プラザ合意がもたらした円高不況打開のために1985年に「首都改造計画」が発表され、併せて金融緩和(公定歩合の引き下げ)がおこなわれたことによって、不動産投資(投機)が活発化しました。金融機関が不動産向け融資を活発におこなっていたことが、代官山でも建物の建替えによるビル化の進展を招いた原因であると考えられます。

金融緩和は結果的に長期景気拡大をもたらしたために、バブル崩壊に向かうまでの最終段階は多くの人びとにとって豊かな時代であり、ブランド信仰が浸透した時代でした。「分衆の時代」といわれ「差別化」が志向される中、ファッションの分野における消費のメインストリームは百貨店も含むファッション・ビルだったわけですが、プラザ合意によってもたらされた円高ドル安によって欧米ブランド品の円建て価格が大幅に下がったことによって並行輸入も増加し、大手資本の流通に依らないニッチな海外ブランドの発掘と流行化が進展し、独立系のインポートショップが着目される時代になっていたと思われます。

そのような背景の中、マーケティングの専門家集団である大手広告代理店の博報堂が「一番注目されている町」と評するような状況になっていた代官山を新店舗の出店先として選考する企業・個人が多くなっていたということだったのではないでしょうか。

ゼンリン住宅地図’96

ゼンリン住宅地図’96

この地図は『ゼンリン住宅地図’96』です。代官山では、1991年のバブル経済崩壊後も建物の建替えは停止することなく進行していったように見えます。濃い青色で示したものが1990年代に入って建てられた建物で、淡い青色で示したものが1980年代後半に建てられたものです。10年間の間にかなりの建物が建替えられたことがわかります。

ゼンリン住宅地図 上:’86 下:’96

ゼンリン住宅地図 上:’86 下:’96

これは、鎗ヶ崎交差点付近の『ゼンリン住宅地図』の’86年版と’96年版を比較したものです。

ゼンリン住宅地図 左:’86 右:’96

ゼンリン住宅地図 左:’86 右:’96

これは、キャッスルストリート(キャッスルマンション)付近の『ゼンリン住宅地図』の’86年版と’96年版を比較したものです。

建替えられた建物が全てテナントビルになったわけではないですが、広い通りに面した建物の多くはテナントビル化し、路地に面して建てられた集合住宅も1階部分が店舗床になったところが多くなっています。

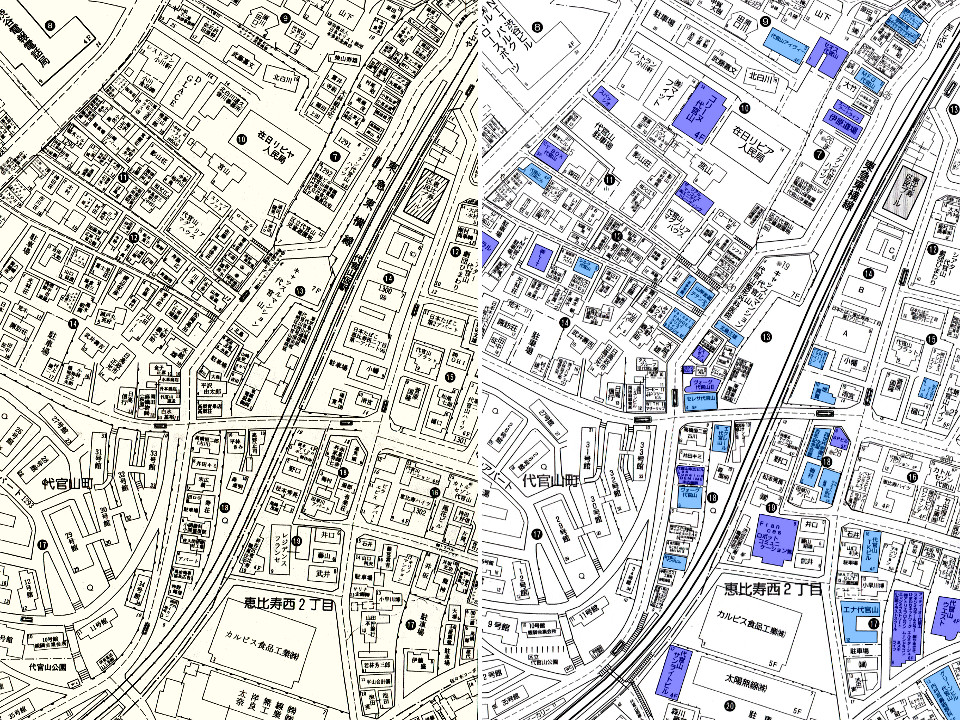

『LEE』1992年5月1日発売号 抜粋コラージュ

『LEE』1992年5月1日発売号 抜粋コラージュ

1980年代後半から始まった代官山の出店ラッシュでは、その多くの店は僅かな期間で泡沫のように消え、次々に新しい店に入れ替わってゆくようになりました。しかし、『LEE』1992年5月1日発売号で取り上げられた店の多くは、そのような中でも長期間に亘って支持された(ている)ものです。ここに取り上げられている17店舗のうち6店舗は2020年12月末の時点でも現存している店です。また、元スタイリストの石井恵子が1984年に始めた「S.G.コレット」は2018年で閉店し、1989年に開店したROSE BUD(株式会社ローズバッド)の直営店である「LINDY」も2018年に閉店しましたが、長年に亘って代官山を代表する店のひとつでした。

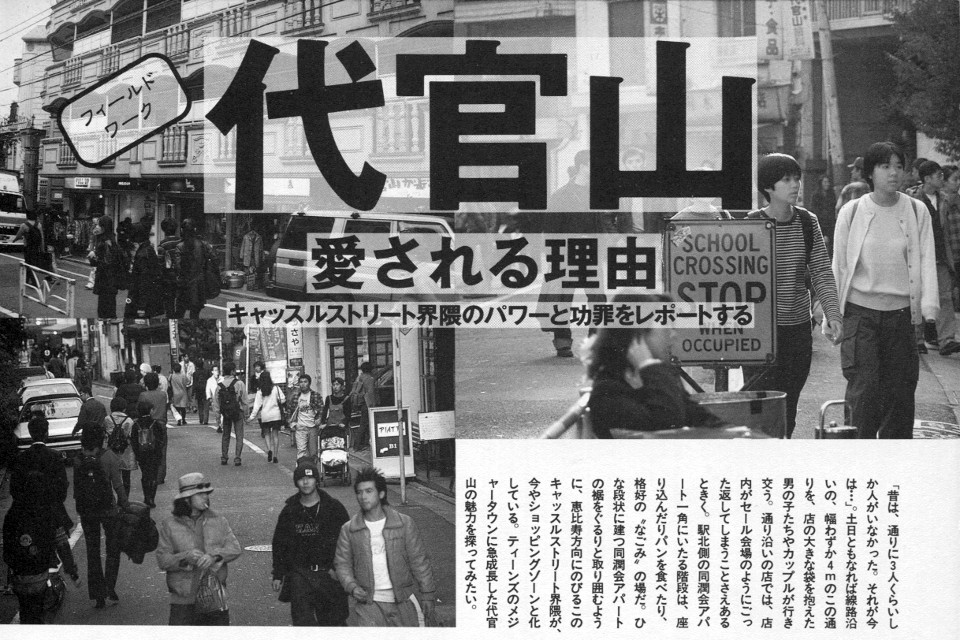

『ACROSS』1996年1月10日発売号

『ACROSS』1996年1月10日発売号

『ACROSS』1996年1月10日発売号は「代官山 愛される理由 キャッスルストリート界隈のパワーと功罪をレポートする」と題して、1990年代中頃の代官山の状況を分析しました。 そこには「ティーンズのメジャータウンに急成長した」と書かれています。

続く記事には「この2~3年で旧山手通りや八幡通り、駒沢通りではなく、むしろ代官山駅から坂を下りた通称キャッスルストリート周辺に、30軒以上ものショップがオープンしていることがわかる。」と書かれています。

『ACROSS』1996年1月10日発売号

『ACROSS』1996年1月10日発売号

1995年の地図上には全部で136店舗の位置が掲載されていますが、そのうち洋服を扱う店舗の数は83店舗です。この中にはヒルサイドテラス内や旧山手通り、八幡通り沿いの店舗など、含まれていないものも多くあります。記載されている店舗の内、インポート物を取り扱う店は32店舗ですが、インポート下着を取り扱っている店は除外した数です。古着を取り扱う店も32店舗ですが、取り扱っている古着のほとんどは輸入物だと考えられます。インポートと古着の両方を取り扱っているところもありますので一部の店舗は重複しています。自社ブランドのオリジナル商品のみを扱っている店舗は12店舗ですが、これには海外ブランドの店舗も含まれます。したがって、1990年代中頃にキャッスルストリート周辺に出店した店舗のほとんどが新品もしくは古着の輸入品を取り扱う店だったということになります。

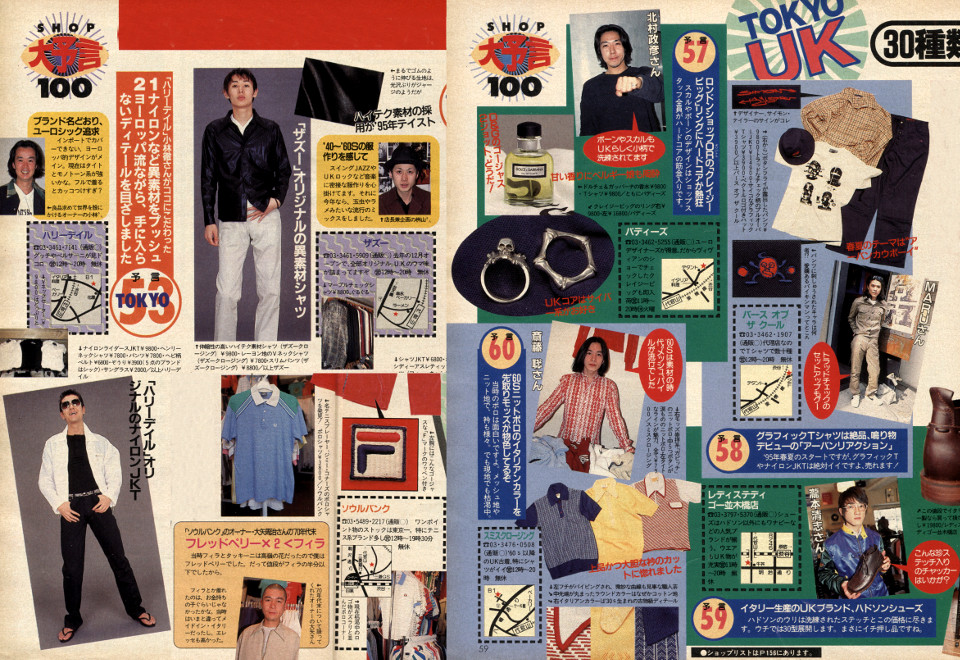

『Boon』1995年7月1日発売号 抜粋コラージュ

『Boon』1995年7月1日発売号 抜粋コラージュ

少年向けストリートファッション雑誌である『Boon』1995年7月1日発売号には、代官山エリア内の8店舗が掲載されています。特徴的なことは、どの店もロンドンを中心とするヨーロピアンテイストを志向する店舗であるところです。若者ファッションの主流が渋カジからギャルファッションといったLAテイストに移行してゆくのとは一線を画しているところが代官山らしさだったのかも知れません。

『ACROSS』1995年2月10日発売号

『ACROSS』1995年2月10日発売号

一方で、1994年にスケートボード専門店の「カリフォルニアストリート」が代官山に移転開業したことの影響も少なからずあったと考えられます。記事上では「代官山進出で全国区になった」と書かれていますが、実家の建替えを契機に戻ってきたという表現の方が正しいかもしれません。当時はストリート(街中)でスケートボードをおこなうスタイルが普及し、日本では3度目となるブームが到来していたタイミングに当ります。米国西海岸在住の兄が現地で直接仕入れたボードやウェアを弟が日本で販売するというビジネスモデルによって、スケートボーダーたちの憧れのショップのひとつになったようです。

『ACROSS』1996年1月10日発売号の記事では「そもそも代官山は、「ハリウッド・ランチ・マーケット」がいち早く“ユニセックス・カジュアル”を標榜。ハニーが現代版駄菓子屋「ハラッパ」や「クリスマスカンパニー」、雑貨「キネティクス」などテーマを絞った新業態店を展開。雑貨が牽引してきた街だ。地図を見ても、80年代は雑貨、DC古着の店が八幡通りや駒沢通り一角に張りついていたことがわかるだろう。女の子に「デプト」や「ポップチューン」が人気なのも、どこか雑貨やキッチュな小物をさがす街、といった感覚が強いのかも知れない」としたうえで、「キャッスルストリートを一望すると、どうも大きな紙袋を抱えた男の子のグループが目につく。男の子が代官山に来る頻度は <中略> 6人のうち5人までが、少なくとも1ヶ月に1回以上は代官山に来ている計算になる。 <中略> ショッピング目的が明確なのはこちらも男の子。女の子は「彼が好きだそうなので」「友達が行きたいといったから」と引き連られ派、あるいは「道が広い」「静かで落ち着く」「(店や人が)楽しい」と、どうも買い物目的ばかりじゃない。つまり代官山は、徒党を組んで、最低月1回は“買うぞ”と意気込んでやってくる“男のショッピングタウン”であり、今どきめずらしい“男の子人気→女の子”の街だったのだ。」と書かれています。

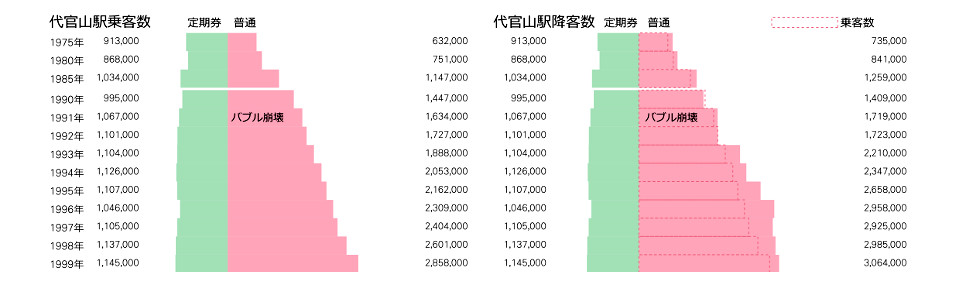

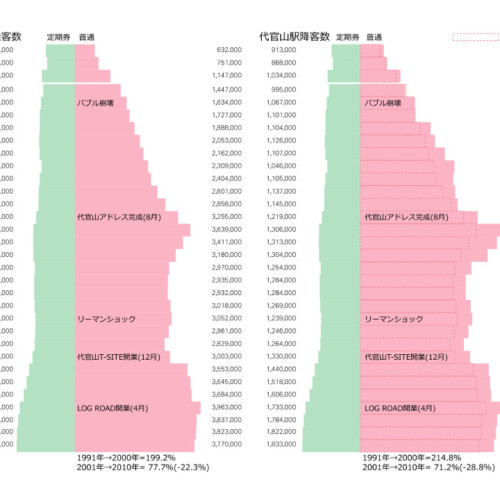

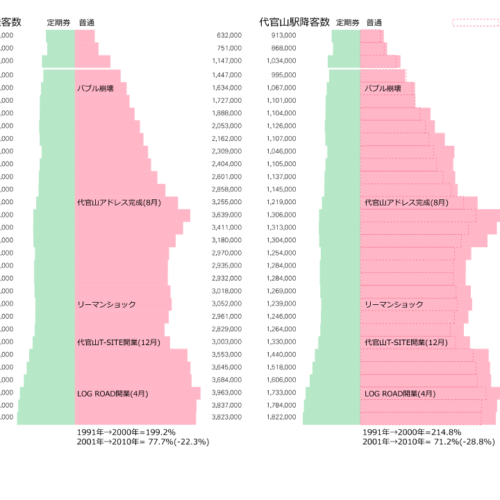

代官山駅乗降客数

代官山駅乗降客数

これは東急東横線代官山駅の乗車客数と降車客数を示した表です。緑色の棒は定期券利用者数でピンクの棒が普通乗車券利用者数です。左側のグラフが乗車客数で右側のグラフが降車客数になっています。

代官山の来街者数の推移はピンクの普通乗車券利用者数に着目することで推定できると思います。

1992年の1年間の普通乗車券降車客数は172万3千人でした。1日当り約4,700人ということになります。それが1996年には1年間で295万8千人にまで増加しています。1日当り約8,100人ということになります。5年間で1.7倍以上増加したことになります。

また、特徴的なことは、1993年から乗車客数よりも降車客数の方がはるかに多くなっているところです。つまり、来るときは代官山駅で下車して、帰りは渋谷や恵比寿などの別の駅で乗車して帰るという行動パターンの来街者が急に増えたことを示しています。

1980年代以降、順調に代官山の来街者数は増加してきましたが、何故1993年から急激に来街者数の増加がおこったのか?ということですけれども、その一因として原宿の変化があったのではないかと推察されます。

原宿竹下通り商店会の資料によれば、1987年に初めて原宿の店舗の売上が減少し空き店舗が発生する事態となったようです。その空き店舗を利用してテリー伊藤がプロデュースした日本テレビの『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』の物販店舗「元気が出るハウス」が竹下通りにオープンすると、たちまちタレントショップが竹下通りに乱立し1989年には42店舗、原宿全体で52店舗にまで増加したようです。それが1993年頃には激安ショップに置き換わり始め、竹下通りは激安ショップが乱立する通りになってしまったようです。

1993年4月1日にUNDERCOVERの高橋盾とA BATHING APEのNIGOが伝説のショップ「NOWHERE」を神宮前4丁目に開業したところから「裏原ブーム」はスタートしたといわれていますが、実質的にブームとなったのは1997年頃からということのようですので、原宿が田舎者の子供の観光地と化してしまっていた1990年代前半に、ファッション感度の高い男の子たちが新たなショッピング・スポットとして着目したのが代官山だったのではないかと推察されます。

一方で、『ACROSS』1996年1月10日発売号に掲載されている店舗へのインタビューを見ると、掲載されている5店舗全てが多店舗展開している企業の店舗であることがわかります。インタビューでは「当時は大人の街、というイメージがあったので高級感をもたせるには良かったのと、イギリステイストの強い店もありましたから。」「代官山には昔からモッズ系の店がありましたけど、 <中略> オールジャンルになったことが代官山がこれだけ人気になった理由でしょう。」「代官山ってご飯食べるところもないし不便。洋服とったら何も残らない街だと思います。でも下北沢がゴチャゴチャしてて子供っぽいイメージなのに、渋谷に近いわりにはうるさくない、というのが取り柄でしょうか。」「代官山というのは人通りもパッとしないし、最初はあまり乗り気じゃなかった。 <中略> 雑誌『BOON』などで代官山のショップ紹介記事が増えた、というのもここの人気を煽ったようですね。」「代官山は若い人向けのアンテナ的なショップです。」といった答えが返ってきています。

つまり1990年代以降は、「代官山というまちに対して親和性を感じているのでスタートアップの場所として代官山を選んだ」という独立系店舗ではなく、まちの人気上昇度や知名度、他力本願的な近隣店舗の集客力への期待などにもとづいて出店してくる店舗が急速に増えていったと考えられます。

同時に、この動きが代官山の来街者の年齢層を引き下げることに繋がったとも考えられます。

このような売り手の思惑と買い手の事情がタイミング良く合った結果として、代官山の来街者数と店舗数の急激な増加がもたらされたのではないでしょうか。

※取材を受けた店舗のうち2店舗は2020年末の時点でも代官山エリア内で移転し店名も変更していますが営業しています。また他の2店舗も閉店はしましたが、2019年、2020年まで営業していました。したがって、これらの店舗は代官山で25年以上も老舗の店舗として存続してきたわけですが、インタビューの時点では代官山というロケーションに対する思い入れはさほど感じられません。しかし、それだけの長い期間に亘って代官山に留まっているには何某かの理由があるものとは考えられます。尚、このような老舗店舗のうち半数はメンズからレディスへ業態変更しています。

左:オンワード代官山ビル 右:サンローゼ代官山(代官山藤ビル)

左:オンワード代官山ビル 右:サンローゼ代官山(代官山藤ビル)

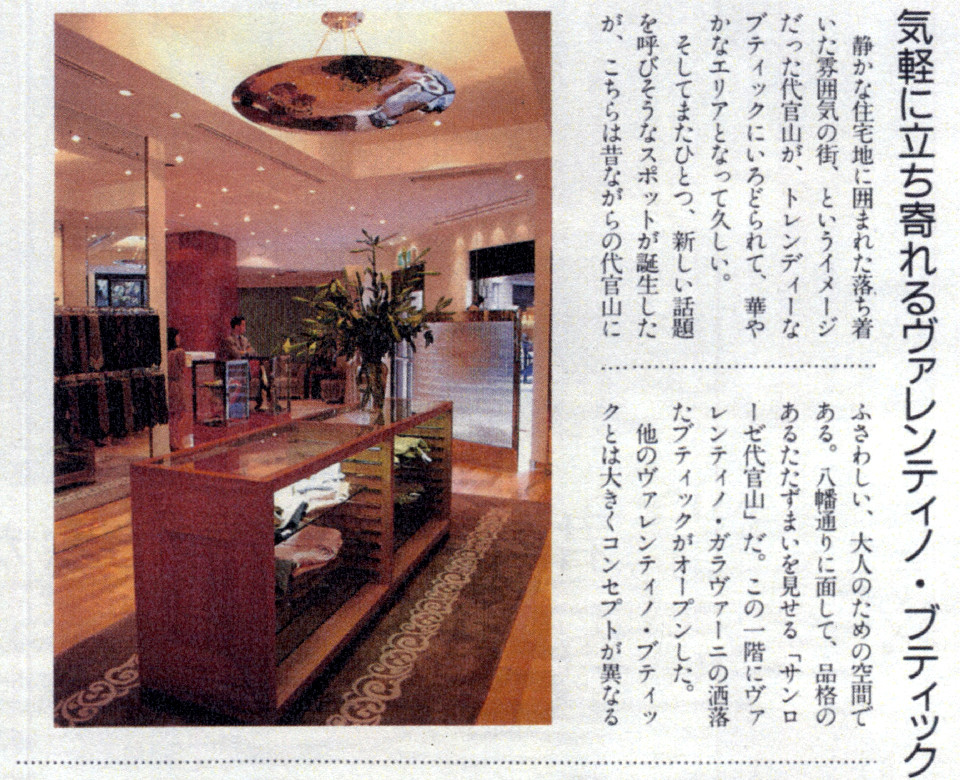

では1990年代の代官山には、BIGIグループなどのドメスティックDCブランドではなく海外のデザイナーブランドの店舗がなかったのかというと、そうでもありません。

1986年には樫山株式会社(現 株式会社オンワードホールディングス)が建築家鈴木エドワードの設計でオンワード代官山ビルを建設し、1977年からパリで支援してきたJean-Paul GAULTIER(ジャン=ポール・ゴルチエ)のオンリーショップを開店しました。1992年には代官山藤ビルが完成し、高島屋の子会社でショッピングセンターの開発・運営をおこなう東神開発株式会社が紀尾井町のホテルニューオータニ内で運営しているサンローゼ赤坂の代官山版としてサンローゼ代官山を開業しました。

『marie claire』1992年11月1日発売号

『marie claire』1992年11月1日発売号

開業当初のサンローゼ代官山は、当時の紀尾井町のサンローゼ赤坂がLOUIS VUITTONをはじめとする主要な海外ブランドの店舗が多数出店していたショッピングモールだったこともあり、代官山でも同様にValentino Garavaniなどの海外ブランドが出店していたと記憶しています。しかしながら、女性ファッション誌でサンローゼ代官山が取り上げられたことは殆どなく、現在もWEDGWOOD(ウェッジウッド)のオフィスは残っていますが、開業当初の店舗構成を知る術は見つからない状態です。いづれにしても、開業当初の海外ブランドの店舗は早々に閉店し、ファッション誌で取り上げられる間もなく消えていったことは確かだと記憶しています。

そのようなことから、代官山の来街者層は渋谷、新宿、銀座などの百貨店やファッションビルでのショッピングを楽しいと感じる人々とは異なる嗜好を持つ人々だったと考えられます。

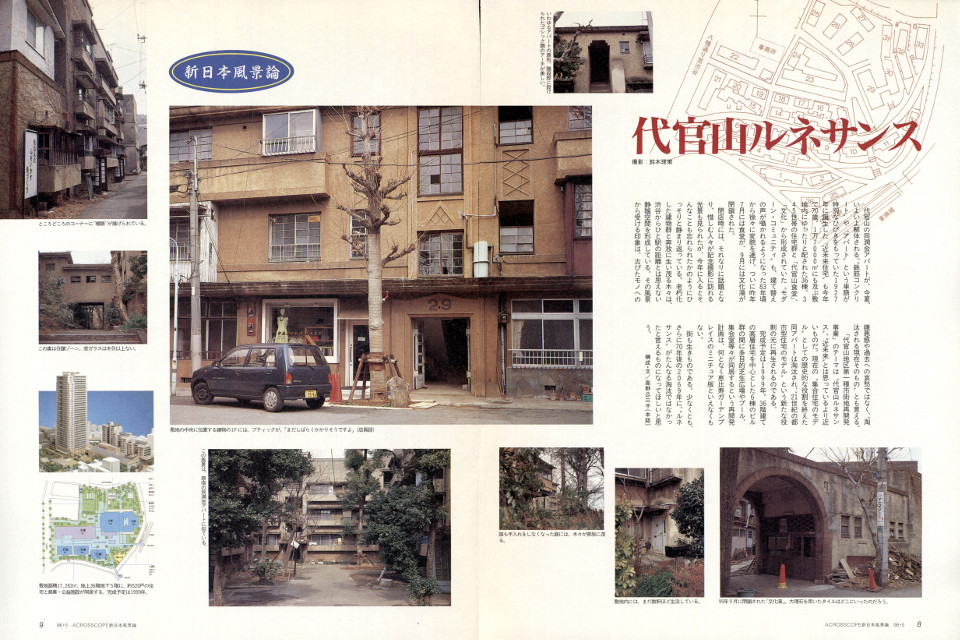

『ACROSS』1996年3月10日発売号

『ACROSS』1996年3月10日発売号

1994年5月30日付で同潤会代官山アパートメントの建替え事業である「代官山地区第一種市街地再開発事業」の事業認可がおこなわれました。1996年8月から解体工事が開始されることとなり、代官山ではそれに伴い様々な活動がおこなわれましたが、それについては改めて別の項で触れることにします。しかし、1970年代以降、同潤会代官山アパートメントはヒルサイドテラスとともに、その新旧のコントラストが代官山の景観的魅力の大きな要素として語られてきたものであり、その片方を失うことになって改めてファッション誌以外のメディアでも代官山をテーマとする記事を掲載していましたのでそれに触れておきます。

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

『散歩の達人』1998年2月1日発売号は「お父さんのためのエビス・ダイカンヤマ講座」と題して代官山をレポートしています。

記事の冒頭には「最初に断っておくが、代官山は若者たちの街である。よって、オジサンやオバサンが楽しめる場所や、のんびり寛げるスポットなんてものは、どこにも存在しない。とは言っても、駅前にレトロな「同潤会アパート」が残っていた頃(2年ほど前)は違っていた。緑溢れる広大な敷地内には、ヨーロッパの田舎町に迷い込んだようなノスタルジックな雰囲気があったし、オシャレな中にも、銭湯や食堂など、生活臭がほんのり漂う“心和む風景”がしっかりと残っていた…。」と書かれています。

そして記事は「理解出来なくても怒っちゃダメよ?」という小見出しの後に「古着とは言っても、 <中略> 薄汚いジーパンが5万円、運動靴が3万円なんてのは当たり前の世界。価格破壊ならぬ、逆価格破壊がまかり通っているのが、この街ならではの特徴でもある。 <中略> この街は、金融機関の倒産や日本経済の行きづまりなどとは無縁の部分で“夢を売る場所”として成り立っていることを理解すべし! <中略> 外車に乗った若造や高級ブランドに身を包んだオシャレなOLの姿も多く目にする。 <中略> つまりは、すべてを許す“寛容な心”となんにでも興味を示す“好奇心”こそが、代官山を楽しむための2大キーワードなのである。」と続きます。

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

しかし『散歩の達人』では「ハイソな香り漂う」ヒルサイドテラスなどばかりに着目するのではなく、古着屋も含めサブカルチャーの匂いを感じさせるスポットにも着目しています。

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

『散歩の達人』1998年2月1日発売号

代官山のスポットの中には、ファッション誌だけではなくカルチャー誌で取り上げられるところもありました。『散歩の達人』で取り上げられた古着屋「ピナ コラーダ」は『いんなぁとりっぷ』1986年3月1日発売号でも取り上げられていました。

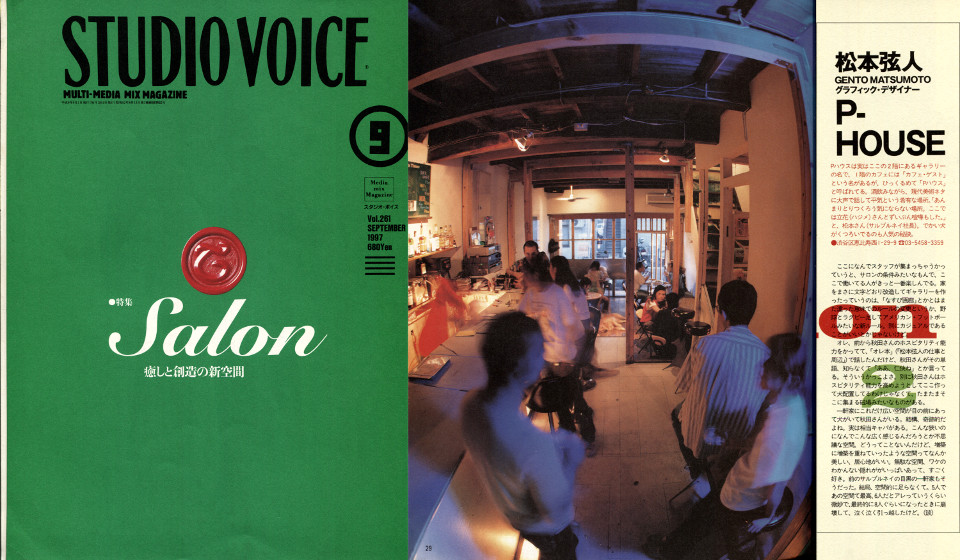

『STUDIO VOICE』1997年9月1日発売号

『STUDIO VOICE』1997年9月1日発売号

『STUDIO VOICE』1997年9月1日発売号では「P-HOUSE」が取り上げられました。

内記坂の途中にあった、ビルへの建替えが決まっていた木造家屋を期間限定(2000年夏まで)で改装し、1996年2月にアートギャラリー「P-HOUSE」にカフェを併設する形で「cafe guest」が開店しました。「P-HOUSE」は1994年にキュレーターの秋田敬明がアーティスト村上隆とともに秋田敬明の自宅をギャラリーとして開放するプロジェクトとしてスタートしたものです。

同じ号では「boujour records」も紹介されています。ちなみに「P-HOUSE」はカルチャー誌に、「cafe guest」はファッション誌に取り上げられることが多かったようです。

『GINZA』2000年7月号発売号

『GINZA』2000年7月号発売号

1990年代後半に建設された賃貸マンションの1階にエッセイストの玉村豊男は海外で買い集めた雑貨類と自信が運営する信州の農園で出来た農産物を販売する店「VILLA D’EST GARDEN FARM」を開業しました。

(「ヴィラデストガーデンファーム」が閉店した後の2004年4月には、小室哲也のグループ「globe」のメンバーのマーク・パンサーが娘の誕生の影響により乳幼児向けのインポートセレクトショップ「Crown Heart」を開業しました。そしてその後、2009年5月にはファッションデザイナー岡野治子が自身の作品の発表と販売をおこなうとともに他のアーティストの作品展示もおこなう場所として「HARCOZA」をオープンしました。しかし、2017年8月31日(木)で「HARCOZA」は閉店し、現在はネイルケア商品の販売店になってしまいました。)

『GINZA』2000年7月号発売号

『GINZA』2000年7月号発売号

1792年創業の刃物専門店「日本橋木屋」の当主である加藤一族に属する加藤伊知郎は、1977年に代官山に、アールヌーヴォーの代表的作家ルネ・ラリックのガラス工芸品やレイモンド・サヴィニャックのポスターなど、直輸入の美術品を販売する店「木屋ギャラリー」をオープンしました。一時期は代官山エリア内に複数の店舗を展開していたこともあったようですが、30年間に亘って代官山の顔のひとつとなっていた「木屋ギャラリー」は2008年5月に閉店しました。オーナーの加藤伊知郎は、世界的に有名なギターコレクターとしても知られていました。

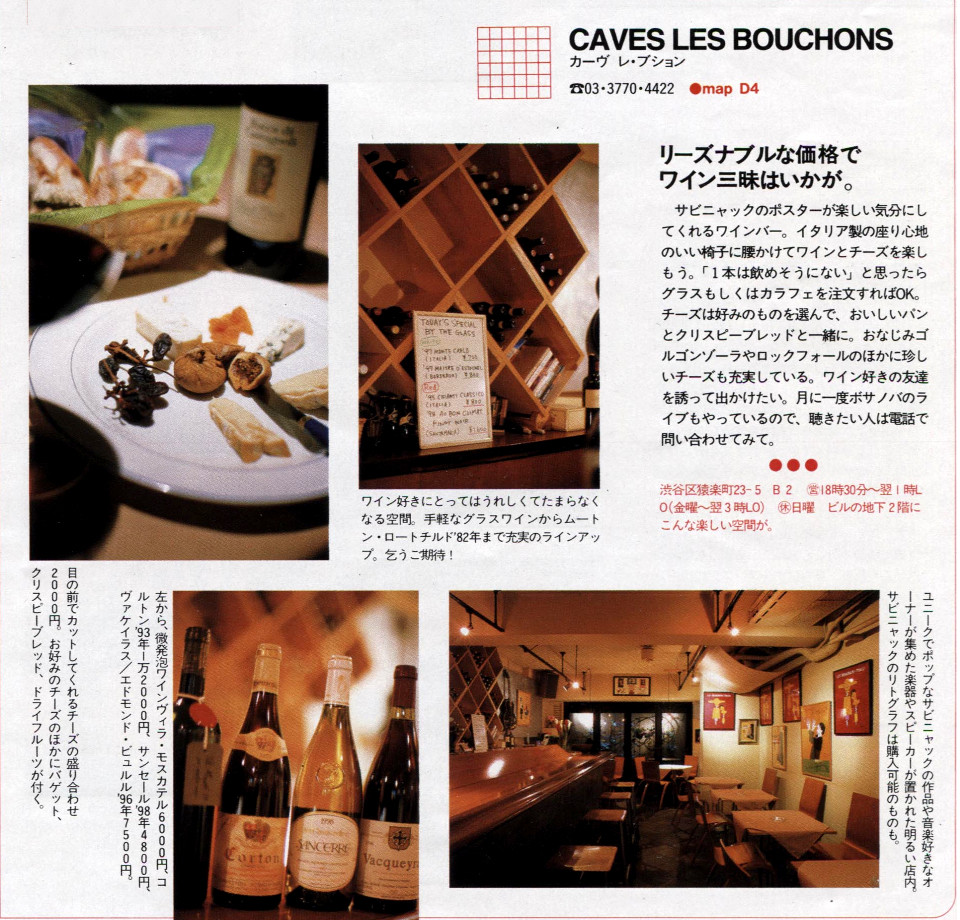

『GINZA』2000年7月号発売号

『GINZA』2000年7月号発売号

株式会社ハニーの倒産後、一年中クリスマス商品を販売する店「クリスマスカンパニー」の経営を引き継いだ山崎公美は、大好きなサヴィニャックのポスターを見せる場としてワインバーの「CAVES LES BOUCHONS」をオープンしました。経営的には難しかったため、その存在を憶えている人は少ないかもしれません。

『GINZA』2001年8月号発売号

『GINZA』2001年8月号発売号

1996年10月に土屋多慧子はワッフル専門店の「Waffle’S beulah」をオープンしました。開業当時、カフェメニューとしてアメリカンスタイルのワッフルを採用していた店はほとんど無かったのではないかと記憶しています。細い路地の階段脇に建つテラス付きの一軒家はまさに隠れ家的存在で、そのアットホームな雰囲気とともに静かで落ち着ける空間は長い間代官山通の間で愛されてきましたが、2017年10月に閉店しました。

右:『oz magazine』1996年3月12日発売号

右:『oz magazine』1996年3月12日発売号

1987年に松尾苑が、以前にアルバイトをしていた目白台の店から暖簾分けを受けるようにして、自宅を改装して開業したパイ専門店「ママタルト」は、夏になると夫婦そろってバカンスに出かけてしまうため、長い夏休みがあるお店でした。夫の松尾昌介は博報堂のコピーライターで、博報堂クリエイティブ・ヴォックスの社長を務めた人で、引退後にワインエキスパートの資格を取得し、「ママタルト」の2階でワインバー「オン・ザ・ヒル」を運営していました。松尾昌介の没後、老朽化した自宅建物を建て替えることになり、2013年に「ママタルト」は上野毛に移転しました。

他にも「シャビージェンティール」や「マチルドインザギャレット」であったり、あるいは「スイマー」や「デタント」であったりと、このページで名前が挙がっていなくても、1980・90年代の代官山の記憶と強く結びついて想起されるお店が、人それぞれに数多くあるものと思います。

しかし、「代官山らしさ」というフィルターを通してみると、建築家隈研吾が1978年に著した「ルポルタージュ・ヒルサイドテラス変遷記」で、「この代官山の高台には、遊びのできるだけの余裕がいろいろな面で存在していたということなのでもある。」と書いたように、1980年以降も目先の商いにあくせくしていない“文化的な匂い”や“ゆとり”とか“鷹揚さ”あるいは“こだわり”が感じられる店が「代官山らしいがゆえに愛されてきた」ということが出来るのではないかと思います。

『Hanako』1999年9月15日発売号

『Hanako』1999年9月15日発売号

1996年から1999年の間の来街者数(代官山駅定期外降車客数)の伸びは若干停滞しました。推測ですが、1997年以降「裏原ブーム」が本格化し、ストリートファッション好きな少年たちが大挙して代官山を訪れることが無くなったためかもしれません。その一方で、2000年前後からしばらくの期間、代官山の代名詞となり、代官山発(オリジナル)という認識が強いレディスブランドがこの期間に徐々に開業し始めました。

しかし、堅実な経営を続け1995年の創業から2017年の廃業までの22年間継続した「Cher」を除いては、多店舗展開などの急速な事業拡大によっていづれも経営破たんし、他社によるブランド買収を招くこととなりました。

※「Cher」は山崎嘉子と南リカが原宿でスタートしたオリジナルブランドの製造販売もおこなうセレクトショップですが、代官山店が旗艦店の位置づけでした。ロゴがデザインされたエコバッグから人気に火がついたといわれています。

1999年にも『Hanako』は代官山特集号を発行しましたが、もうすでにこの時点で代官山にある店舗を網羅的に掲載することは出来ないほど店舗が乱立する状況になりました。

代官山エリアはそのほとんどが地区計画上住居地域に指定されており大規模な商業施設が無いために、大規模ファッションビルのように広いフロアをパーテーションで仕切ったスペースに店舗を設置するのではなく、小規模なビルのワンフロアや改装した一軒家など、まとまった空間を1店舗で占有して店づくりをおこなうことが出来る場所がほとんどであったことから、ブランドの世界観を表現しやすいという理由や売り上げ歩合で賃料が変化することが無いなどの理由で出店を決めた企業が多かったようです。また、当時はファッション誌全盛の時代であり、高額な広告掲載料を支払って雑誌に広告を掲載することと店舗運営のランニングコストを比較すると、ショールームの位置づけとして店舗を保有している方がコストパフォーマンスが良いと判断して代官山に出店したところもあったようです。

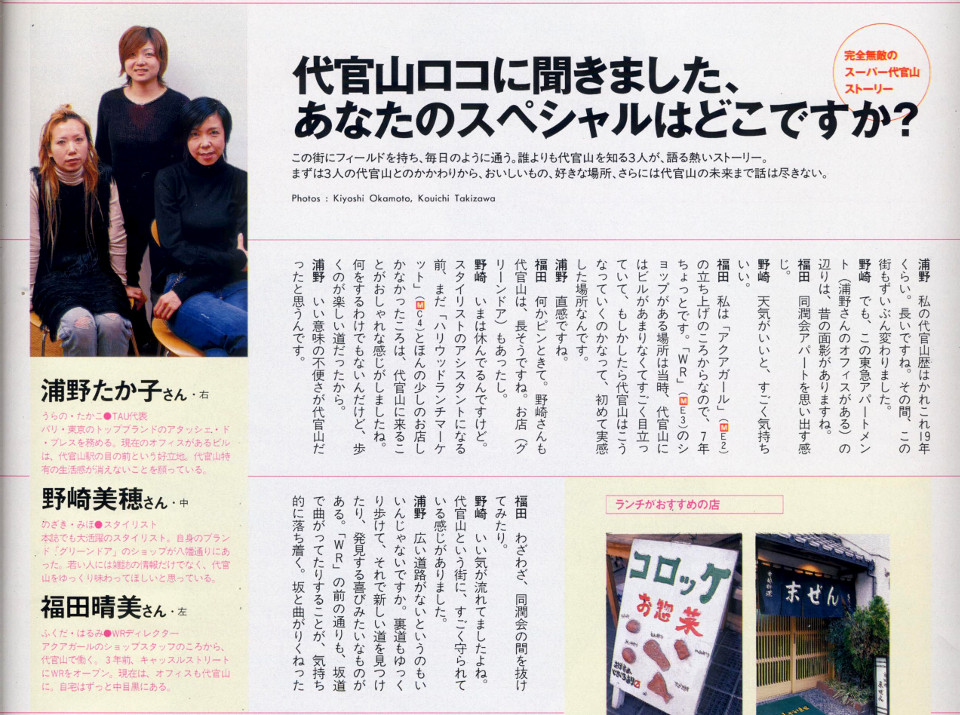

『GINZA』2002年5月号

『GINZA』2002年5月号

『GINZA』2002年5月号の代官山特集では、代官山での暮らしが長い3人の女性の鼎談が掲載されています。そこではそれぞれに2000年(代官山アドレス完成)以前の代官山について語っています。

「いい意味の不便さが代官山だったと思うんです。」「いい気が流れてましたよね。代官山という街に、すごく守られている感じがありました。」「広い道路がないというのもいいんじゃないですか。裏道もゆっくり歩けて、それで新しい道を見つけたり、発見する喜びみたいなものがある。」「低い街。同潤会アパートだけが高くて、あこがれみたいなものがありました。」「ここ数年は代官山もずいぶん変わってきてしまいました。大事にしていたものが、育っていっちゃった部分、うれしいような、寂しいような。」「街全体が隠れ家的でしたよね、代官山って。」

2000年以前の代官山は、こういうまちだったと思います。

代官山の歴史シリーズ

1.江戸時代の代官山

2.内記坂の謎

3.明治時代の代官山の土地利用

4.西郷家と岩倉家

5.てんぐ坂の由来とたばこ王・岩谷松平について

6.西郷従道邸のこと

7.三田用水分水路の水車と明治・大正時代の代官山の産業

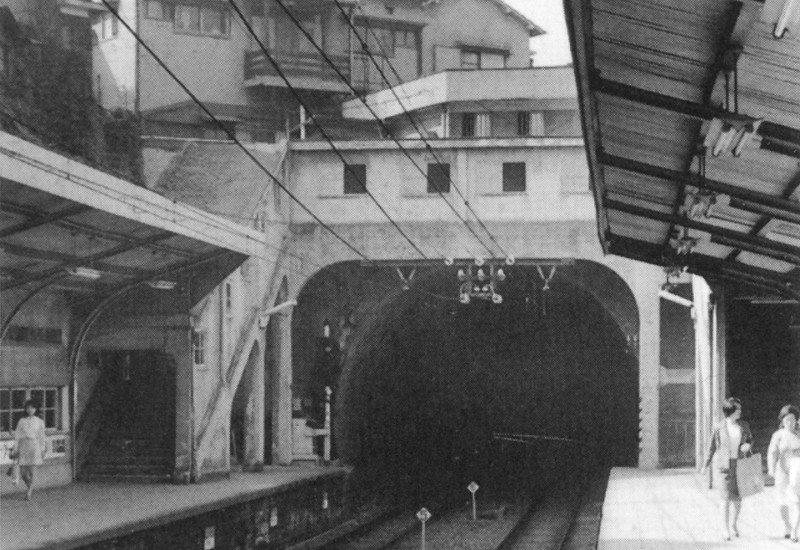

8.代官山に東横線が通るまで

9.昭和初期の代官山-お屋敷町の形成-

10.大正時代の都市計画と昭和初期の代官山の道路事情

11.同潤会代官山アパートメントの完成

12.敗戦後の代官山

13.代官山集合住居計画にはじまる1970年代の代官山

14.雑誌記事で辿る1980・90年代の代官山

15.同潤会代官山アパートメントの記憶と代官山地区第一種市街地再開発事業

16.21世紀を迎えた代官山は…

この記事へのコメントはありません。