代官山集合住居計画にはじまる1970年代の代官山

太平洋戦争敗戦後は、お屋敷町の面影を残しつつ、欧米人に出会うまちというイメージが形成された代官山でしたが、1960年代以前には他所からの来街を促すようなこれといった施設は無かったと思われます。しかし1964年に老舗の洋食屋「小川軒」が新橋から代官山に移転し、1969年に旧山手通り沿道の朝倉家の地所にヒルサイドテラスの第一期の建物が完成すると、徐々に代官山は人々が訪れる街という性格を持つようになりました。

代官山集合住居計画(ヒルサイドテラス開発)

ヒルサイドテラスの50周年を記念して発刊された『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』には、ヒルサイドテラス前史として以下のように記載されています。

「終戦後の苦難と再出発

第二次世界大戦の戦禍と敗戦は、朝倉家の不動産事業にも大きな痛手を与えた。空襲により共託社の木造アパートの9割が焼け、法定の戦争保険金は支給されたものの戦後のハイパーインフレによりほとんど意味をなさない額になってしまった。さらに占領期には戦前の地代家賃統制令が維持され、焼け残ったアパートで家賃をとることもままならない。精米所はすでに廃業し現金収入を断たれた朝倉家をさらに苦しめたのが、相続税の支払いである。1944年(昭和19年)に虎治郎が没したのにつづき、1946年(昭和21年)にタキが死去。高額な相続税を支払うために、誠一郎は自宅(朝倉家住宅)の土地・建物を日本競馬会に売却することを余儀なくされる。」

「敗戦後の代官山」で記載したように、1946年(昭和21年)に「財産税法」(戦時利得税)が発布され、10万円を超える個人の資産(財産=動産、不動産、現預金等)に対して25%~90%の税率で課税されました。そしてこの年に朝倉虎治郎の妻であるタキが死去しています。

相続税は日露戦争の戦費調達を目的として1905年(明治38年)に公布されたものですが、当初の税率では、家督相続の場合には、課税価格が5,000円以下の場合が1.2%、70,000円以上100,000円までが4%で、100,000円を超えると50,000円ごとに0.5%を加え、1,000,000円以上の場合は加算しない方式でした。したがって、最高の税率でも13%に過ぎないものでした。

これは、家の資産と管理権は嫡男(次の家父長)が継承する(家督を継ぐ)ということが自明のこととされていた社会であったためです。

しかし敗戦によって、1946年(昭和21年)にGHQから「シャベル勧告」が通告され、「現行の相続税法は、日本国内における巨富の急速な蓄積とその保全を助長している」と指摘され、財閥解体後に富の集中が再度日本に起こることを防止することを目的として、1947年(昭和22年)に相続税法が抜本的に改正され直系卑属(直系の子供)や配偶者に対する税率が10%~60%になりました。その後1949年(昭和24年)に「シャウプ勧告(シャウプ使節団 日本税制報告書)」が発表され、1950年(昭和25年)に改正された税率では基礎控除後の課税価格が200,000円以下の場合が25%、50,000,000円を超える場合は90%となりました。

1952年(昭和27年)には再度改正され、税率は20%~70%に下げられましたが、戦前の相続税率に比べれば想定外の負担となったことは変わりありませんでした。

どの時点で朝倉家が財産税と相続税の納税をおこなったのかは不明ですが、それまで(戦前)の社会通念とはかけ離れた税の負担が課せられたことは間違いなく、当然のことながら、そのための用意などはおこなわれていなかったものと推察されます。

このような想定外の負担が朝倉家に降りかかった上に、戦争のために本業の精米所は廃業に追い込まれ、新たに始めていた不動産業では運用資産のほとんどを空襲により失ってしまっていたため、戦後しばらくの期間の朝倉家は非常に厳しい時代を過ごすことになっていました。

しかし日本は、朝鮮戦争(1950年~1953年)に引き続きベトナム戦争(1955年~1975年)も勃発したことによって安定的な外需に恵まれ、それに乗じて1962年(昭和37年)には太平洋側沿岸に重化学工業地帯を整備する「全国総合開発計画」が閣議決定され、高度経済成長の実現に向けて日本が邁進する時代になりました。この背景には、第二次世界大戦終了時の1945年に発効したブレトン・ウッズ協定によって「アメリカ合衆国ドルを基軸通貨とした固定為替相場制」が成立し、日本は1USドル=360円という円安状態に固定された為替レートによって輸出を拡大してゆくことが出来たという事情がありました。

1960年(昭和35年)には池田勇人内閣が成立し、「国民所得倍増計画」が閣議決定されています。さらに政府は「オリンピックをてこに成長に弾みを付ける」という戦略を立て、公共事業や社会保障に積極的に予算を付けていくことによって「オリンピック景気」が到来し、その後若干の証券不況を経たのちには、1966年(昭和41年)度から1970年(昭和45年)度まで続いた「いざなぎ景気」が到来し、その期間の日本の年平均経済成長率は11.8%に達しました。これによって1968年(昭和43年)には日本の国民所得(GNP)が1,428億ドルに達し、資本主義国としては世界第2位になりました。このようなことから、この頃の日本は「1億総中流社会」になったとも云われました。

そのような時代に「代官山集合住居計画」はスタートしました。

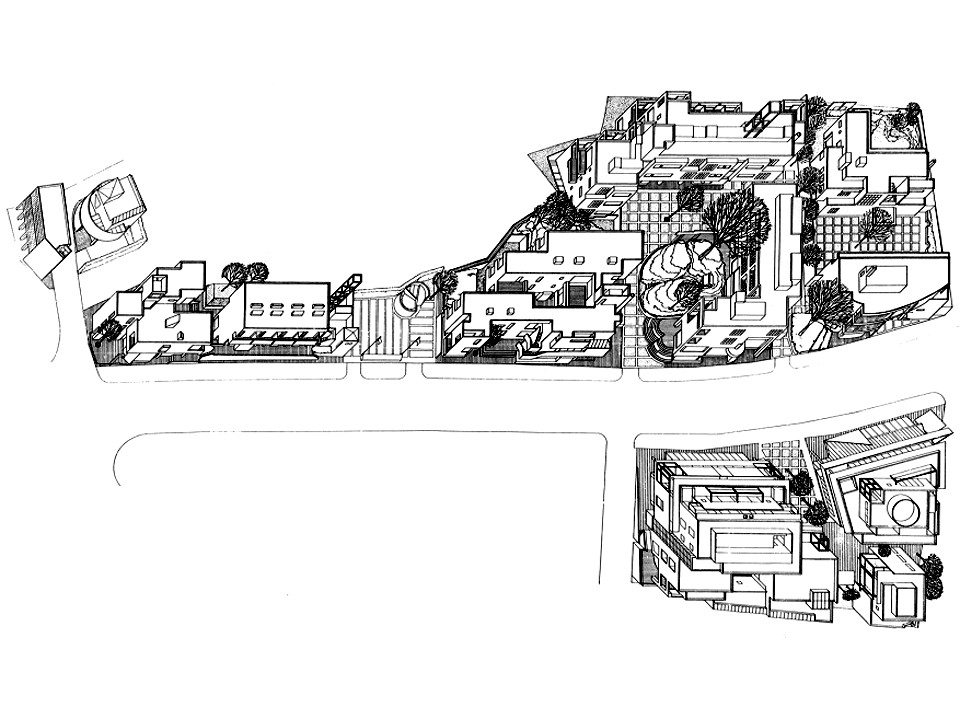

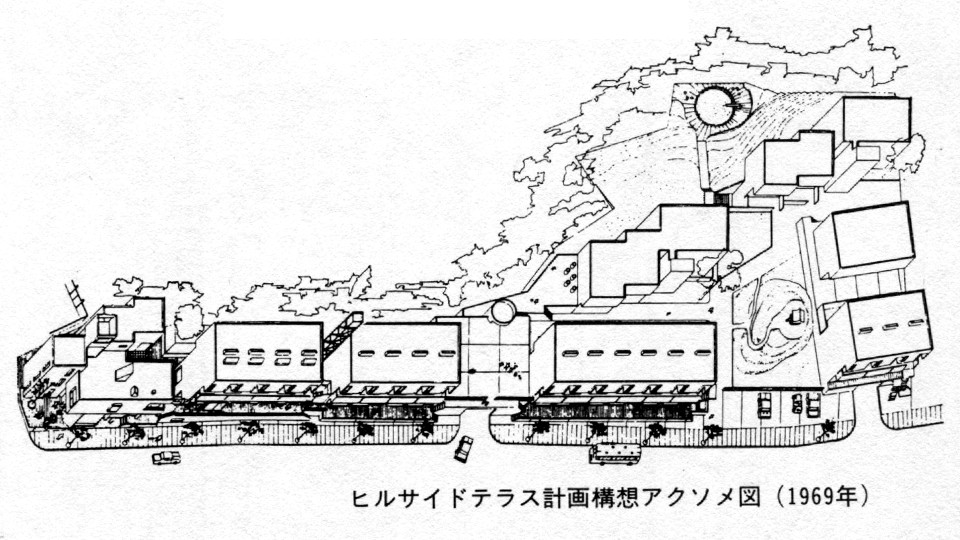

ヒルサイドテラス計画構想アクソメ図(1969年)『ヒルサイドテラス白書』

第一期完成時に一団地認定申請用に作成された図面

『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』の記述によれば、「1961年、朝倉家にとって最初の鉄筋コンクリート造アパートが目黒区東山に建造される。 <中略> その後静宏荘は2棟、3棟と増築され、アパート経営も軌道に乗り始める。そしていよいよ、旧山手通り沿いの当時は朝倉家の事務所と自宅が置かれていた細長い土地にも、鉄筋アパートを建てようという計画が持ち上がる。」と書かれています。

「代官山集合住居計画」の設計者である槇文彦は、慶應義塾幼稚舎から慶應義塾大学工学部予科までを慶應で過ごし、その後東京大学工学部建築学科に入学し、卒業後はアメリカに留学しました。ハーバード大学大学院の修士課程を修了した後には、一時期米国最大級の建築設計事務所に勤務するなどした後にハーバード大学で都市デザインの準教授として教鞭をとっていましたが、1965年に帰国し株式会社槇総合計画事務所を設立しました。

一方、当時の朝倉家の当主であった朝倉誠一郎が子供の頃、学校で骨折したのを契機に慶應義塾に転校したのを皮切りに、以後朝倉家の子息は皆慶應義塾に幼稚舎から通うようになったようですが、慶應の同窓生で誠一郎とは昵懇の間柄だった人物から槇文彦が紹介され、後に朝倉徳道・健吾兄弟とは義理の兄弟にあたる人物が槇と歳も近く慶應義塾で同じ学部に所属していたということがわかったことから、そのような慶應義塾の縁によって槇文彦と朝倉家は出会ったようです。

『ヒルサイドテラス白書』には「父(朝倉誠一郎)は瞬間的に槇さんという人物を信用したんだと思う。フィーリングというか、人間がどこか違う。ずっと歳下だが槇さんに傾倒したわけで、父は父なりに人を見たのであろう。確かに、槇さんは普通の人とは違う雰囲気を漂わせていた。」と書かれています。そのようにして「代官山集合住居計画」はスタートしたわけですが、「槇さんに話をもっていった当初、朝倉さん側では店舗を入れる考えはなかった。朝倉さんとしては、この程度の人通りの道に面した店舗というのは想像しにくかったし、前から経営していたアパートとそう違わないものというイメージ -具体的には3DKを四~五万円で貸すアパート- があった。ところが槇さんの方から、この通りに面して一階の住居は不適当であるし第一種高度地域なので一階の階高が中途半端になる、むしろ下を店舗にすべきだという話がでてくる。」と、建築家隈研吾が『都市計画』1978年4月号に執筆し、『ヒルサイドテラス白書』にも再掲された「ルポルタージュ・ヒルサイドテラス変遷記」には記載されています。そして「それ以降、朝倉さんは槇さんに任せてしまおうという気持ちに変わっていった。それができるだけの余裕が、いろいろな面で朝倉さんにはあった。それ以来、槇さんに全てを任せるという姿勢で朝倉さんは一貫している。」となったようです。

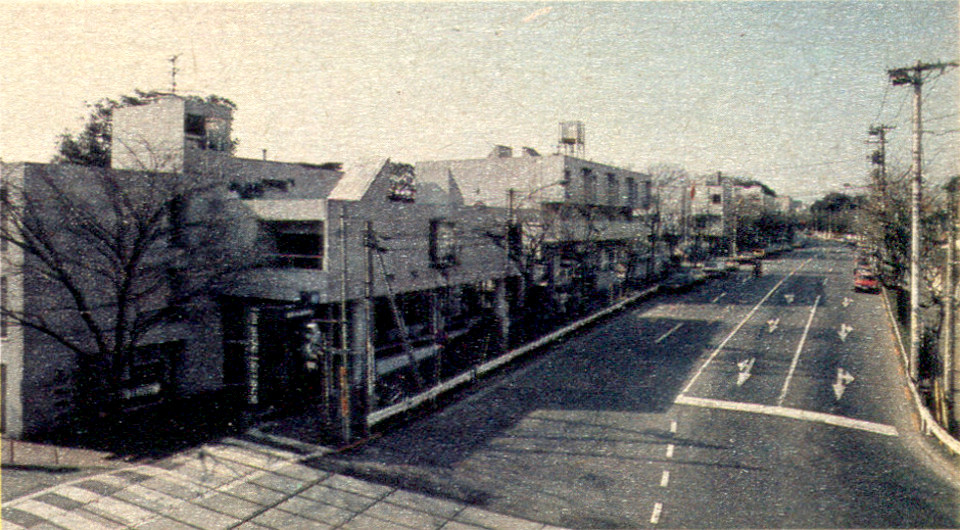

「代官山集合住居計画」の第一期A・B棟は1969年(昭和44年)に完成しました。当初この施設には名前は付いておらず、「ヒルサイドテラス」という名称はあとから槇文彦によって命名されたものだそうです。

第一期完成当時『ヒルサイドテラス白書』

第一期完成当時『ヒルサイドテラス白書』

ヒルサイドテラスのスタートがどのようなものであったかについて記している文章を「ルポルタージュ・ヒルサイドテラス変遷記」から抜粋してみます。

第一期A・B棟に出店した店舗については

「レンガ屋の店長の稲川さんは、マスコミにも名の通ったトップレディである。朝倉さんから代官山の店の話がでた当時、彼女は赤坂の街中に住み、店は銀座の並木通りにあった。 <中略> 第一期に入ったテナントは勇気があったと思う、と槇さんはいう。しかしそこを尋ねても稲川さんに限らず、みんなそろってあっさりした答えが帰ってきた。実は第一期のテナントはみな稲川さんの友だちで、稲川さんに誘われるままにテナントとして入居した。オートクチュールの金井さんは、ここで始める四~五年前に駐車場難から銀座通りの店を閉めていた。ここは広い駐車場があるのがなによりだった。青田美容室の青田さん(実業家で青蘭学院創立者の青田瀧蔵の娘)は、それまではただの奥様だった。ご本人によれば、<素人の浅ましさで、何の恐れもためらいもなく>代官山に店を出したそうだ。A棟の上に住むことになった稲川さんが、近所に美容院があると便利だといったので、青田さんは美容院をやることに決めたのだという。それまでは<美容院にはお客として経験もあったし…>というほどの素人だった。槇さんがいうように勇気があったというのは確かだろう。 <中略> ただし勇気というのは余裕の上にのみ成り立つものなのかもしれない。第一期のテナントたちにはその余裕も勇気もあって、<お茶飲んだり、ご飯食べたりしながら、話がまとまっちゃった>。」と書かれています。

フランス菓子レンガ屋

フランス菓子レンガ屋

『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』では、「旧山手通りにアパートを建てるという話を槇文彦に持ち込んだ朝倉たちに、店舗を入れる考えはなかった。しかし、槇は「最低2棟は必要です」と言い、歩道レベルや半地下には店舗がいいと提案した。 <中略> 小川軒の存在に励まされて「レストランを」と提案したのは朝倉徳道であり、レストランといえば「レンガ屋を知っている」と動いたのは朝倉健吾だった。

レンガ屋は戦後のフランス料理店の草分けの一つで、オーナーの稲川慶子の妹ひさえは、健吾の慶應義塾大学以来の同級だった。稲川慶子は、1953年に慶應義塾大学文学部仏文科を卒業した戦後初めての女性である。 <中略> 稲川はフランス料理店とフランス菓子店をそれぞれB棟、A棟の半地下にオープン、A棟の2階を自宅とした。 <中略> レンガ屋はまた、遠藤周作、浅利慶太、團伊玖磨など、慶應の『三田文学』にゆかりのある文人・芸術家たちが集うサロンでもあった。武田泰淳(たけだ たいじゅん/小説家)と埴谷雄高(はにや ゆたか/評論家)の対談なども行われるなど、この国を代表する知識人たちがレンガ屋を通してヒルサイドテラスを知っていった。」と書かれています。

現在の小川軒店内『小川軒80年の歴史』

現在の小川軒店内『小川軒80年の歴史』

ヒルサイドテラスにレストランを誘致するきっかけになった小川軒は、1905年(明治38年)に汐留で開業した老舗の洋風レストランです。2年後には鉄道駅が出来る前の新橋に移転し、以後東京オリンピックに合わせて新橋駅前が再開発されることになるまでの間その地で営業を続け、日本を代表するオペラ歌手の藤原義江をはじめとして、作家の獅子文六、尾崎士郎、西条八十など、政財界、文壇、スポーツ界、芸能界などの多数の著名人を顧客に持っていました。再開発により移転を余儀なくされた小川軒は、当時は郊外の風情を湛えていた代官山を移転先に選び、1964年(昭和39年)に現在の場所での営業をスタートしました。代官山での最初のお客には作家の志賀直哉を迎え、当時東急代官山アパートメントに住んでいた俳優の渥美清がファンであったことや、ジョン・レノンも訪れた店であることが知られています。

小川軒の代官山での移転開業はセレブリティや知識人のソサエティが代官山を訪れるきっかけとなり、その後にレンガ屋の開業が続いたことによって代官山というまちに対する認知がハイソサエティの間で浸透してゆくことになったと考えられます。

ヒルサイドテラスA・B棟『新建築』1992年7月

ヒルサイドテラスA・B棟『新建築』1992年7月

そして『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』には「素人の青田に美容師や顧客を紹介し、助けたのは、日本の芸能界の実力者、安倍寧(あべ やすし通称アベネイ/音楽評論家/慶應義塾大学卒)だった。 <中略> 青田美容室には、安倍の人脈に連なる芸能人が通うようになる。美空ひばり、中野良子、扇千景…。そうした常連客の中に樹木希林もいた。当時「悠木千帆」の芸名で活動していた樹木は、 <中略> やがて代官山に移り住んだ。堺正章や西條秀樹、また演出家の久世光彦らも青田美容室のGentlemen’s美容コーナーの客となっていった。青田美容室は、レンガ屋とともに、1970年代の文化、芸術、芸能の世界で活躍する人々をヒルサイドテラスにつなぐ役割を果たしていたことになる。」とも書かれています。

『ヒルサイドテラス白書』の「ヒルサイドテラス覚え書き-オーナーサイドから」には、「ヒルサイドテラス第一期A・B棟が完成したのは、昭和四十四年、一九六九年だが、そのリアクションの大きさにぼくたちはびっくりした。建築関係者を含め多くの人がこの建物を見に来て、こちらにはひとつもわからない専門的なことをいう。その後いろいろお付き合いが続いている元倉眞琴さんだとか、北川フラムさんたちとかもそのように来られていたそうである。」と書かれており、建築学界の人々に対するインパクトは大きかったようですが、現実的な賃貸住宅物件としての評価については「「貸家」の看板を立てたり新聞に広告を出してもなかなか入居者が決まらず苦労したが、できてから一年目くらいして、一番最初の住居+オフィスの併用住宅で入居したのが、いまでは有名ブランドになったBIGIの菊池武夫・稲葉佳恵さんご夫婦であった。二人はメゾネットの下を事務所に、上を住居としてちゃんと生活していた。あの当時、メゾネットの三○坪、一八万円というのは普通の人ではなかなか借りられるものではなく特殊な人たちだったのだろう。ぼくたちもあのような間取りの住居の例は知らなかったので驚いていたくらいである。」と書かれています。

『流行通信』1978年3月1日 中・右:BIGI掲載ページ

『流行通信』1978年3月1日 中・右:BIGI掲載ページ

また、『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』では「最初の入居者となったのは、1970年、ビギを創業したばかりの菊池武夫・稲葉賀恵夫妻だった。代官山に住む写真家・佐藤明とテーブルコーディネーターのパイオニア、クニエダヤスエ夫妻の紹介だった。 <中略> ビギはどんどん成長し、ヒルサイドテラス内に約80人の社員を抱えるまでに事業を拡大、1970年代末から1980年代中頃までのDCブランドブームを牽引していく。菊池・稲葉夫妻はメゾネットの1階部分を事務所に、2階を住居に使った。SOHOのさきがけである。ビギを皮切りに、B棟メゾネットにはアパレル系事務所が入居するようになる。 <中略> メゾネットのこのような使われ方を槇も朝倉も想像してはいなかった。しかし、それが時代の要請であり、「住居」「商業」だけではない、代官山という地域のもう一つのポテンシャルであると理解した。第一期のヒルサイドテラスは、時代を先駆けるテナント、そして、時代の要請に対応しうる空間を用意していた点において、優れて予見的であったと言えるだろう。」と書かれています。

ちなみに「BIGI」というブランド名は、やはり当時代官山に住んでいたカメラマンの大西公平が命名したと云われています。

ヒルサイドテラスC棟『新建築』1992年7月

ヒルサイドテラスC棟『新建築』1992年7月

「代官山集合住居計画」第二期C棟の完成は1973年(昭和48年)6月です。

『ヒルサイドテラス白書』の「ヒルサイドテラス覚え書き-オーナーサイドから」には、「第二期の場合は、上の階にぼくたちそれぞれの四家族が住むというはっきりした目的があった。 <中略> しかし、第二期の頃になると、入居を希望する店舗が俄然増えてくる。BIGIも好調のときでさらに事務所スペースを必要としており、お陰様でテナントはすぐに決まり、パンフレットをつくる必要もなかった。ただ、まだこの辺りは人通りもそれほどなく、テナントからはお客が少ないので商売にならないなどといわれた。テナントも友人知人のつながりで入居してくる店が多く、商売っ気たっぷりというよりは素人的で雰囲気はよいが、確かに当時はつらいものがあった。」と書かれています。

当初C棟に出店した店舗は、陶芸教室を併設した「くらふと滝陶」、サンドイッチ専門店「トムスサンドイッチ」、ビギが経営するカフェ「ラ・ポムベール」、ファンシーショップ「スイートリトルスタジオ」、北欧家具と雑貨の専門店「アビコレクション」、イタリア・フランス製の靴専門店「キャロント・サンク」で、遅れて1976年に「フローリスト・イグサ」がオープンしました。

「トムスサンドイッチ」は代官山に住む写真家・佐藤明のアシスタントをつとめていた佐藤友紀が妻の百合子の後押しを受け、ビギの菊池・稲葉夫妻の紹介で出店しました。トムスサンドイッチのサンドイッチは通常よりも遥かに高い価格帯でありながら徐々に評判を呼び、元首相の三木武夫、俳優の木村功、鶴田浩二など、政界、財界、マスコミ関係、芸能界の超一流の人々が立ち寄り、黙々とサンドイッチを食べる店になり、近くに住んでいた美空ひばりは、いつも一人で来ていたそうです。

また、同じくC棟に出店したヌーベル・シノワの「東風」と雑貨店「ファースト」は、エスビー食品が新しい事業展開として始めたものでした。六本木の「東風」は1978年に結成されたYMOのメンバーの行きつけの店であったことでも知られ、彼らの代表曲でもある「東風」は、デビューアルバムに収録されています。

「ルポルタージュ・ヒルサイドテラス変遷記」には、「朝倉不動産はテナント募集の広告もないし、パンフレットも出さない。訪ねてきた人には青図面で応対する。あまり気にいらないテナントがくればいい顔をしない。 <中略> TOM’s SANDWITCHの佐藤さんも<まもり>は固い、 <中略> <まもり>の支えになっているのはプライドである。<この店が原宿族みたいな人物のたまり場になったら、僕の店だけじゃなくて、他の店の人にも迷惑だし、やはりここは代官山の《ヒルサイドテラス》だっていう誇りがある>。

<まもる>ということは、実際にはそう誰でもができることではない。朝倉さんが、広告も出さず、テナントの選り好みができるのは、ひとつには黙っていても入居希望者が訪ねてくるということであり、ひとつには朝倉さんはガチガチ金儲けをする必要がない人だということだ。TOM’sの佐藤さんが原宿族を追っ払えるのは、もし彼らが来なくてもお客は十分だということだ。青田美容室は若い子が来なくてもやっていけるし、やっていけなくなったら青田さんはすぐにも戻れる家庭がある。稲川さんは並木通りにはもっと大きな店がある。これらのさまざまな種類の余裕があって、はじめて<まもる>ことができる。ただしテナントは口をそろえて、商売は楽ではないという。まもってあげることのできる人数というのは限られているのだ。大衆化はそのままアイデンティティの喪失につながる。そう簡単に<まもる>ことをさせてくれる時代ではないのだ。

むしろこういうべきであろう。ここに大げさに看板も出せない、商売的には難しいと口ではいいつつも結構優雅に商売を続けているテナントが存在し、テナントの要求に絶えず耳を貸しながらも自己の役割を放棄しない建築家がいる。そしてその仲介の労を厭わないオーナーが存在する。それは、そうどこででも望める状態ではない。」と書かれています。

また、『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』には「彼らに共通するのは、ヒルサイドテラスという建物に対して、オーナーと同じような想いを共有していることである。佐藤百合子(トムスサンドイッチ)は、「ヒルサイドテラスはまず作品なのだから」と言い、井草(フローリスト・イグサ)も「ヒルサイドテラスのイメージを背中に受けて、商売している」という。この建物が好きで入ったという感覚の共通性は、第一期、第二期、そしてそれ以降も、オーナーとテナント、テナントとテナントをつなげていく。

そしてもう一つ共通するのは、彼らがいわゆる「店子」という意識を強く持ってきたことだ。 <中略> こうした昔ながらの大家と店子の関係は、朝倉自身がこの場所に住み続けていたからこそ可能だったのであり、ヒルサイドテラスとはまさに朝倉を大家とした“長屋”なのである。」と書かれています。

その後、1977年(昭和52年)に第三期D・E棟が完成します。

事情により、E棟15戸は分譲されました。トムスサンドイッチの常連客であった芳村真理(タレント/司会者)は、SONYの盛田昭夫夫人とランチをしている時にE棟建設のことを知り、売りに出されるとすぐに二人して申し込み、その最初の住人になったそうです。

『HILLSIDE TERRACE 1969-2019』には、第三期で特筆すべきこととして、「遠藤精一、元倉眞琴、飯田善彦、山本理顕、宗形恒明、藤江和子、桜井淳といった30代前後の若い建築家、デザイナーたちがオフィスをもったことだろう。それまで元倉と山本は中目黒に、遠藤、藤江は現在のE棟にあった朝倉たちが住んでいた木造家屋に事務所を間借りし、頻繁に交流していた。そんな彼らに、朝倉は新しくできたE棟地下にスペースの提供を申し出た。 <中略> E棟地下は、こうした次代を担う建築家、デザイナーたちのまさに<梁山泊>だった。」と書かれています。

ヒルサイドテラスは当初から建築関係の人々の注目を集めていましたが、E棟の完成以降、のちに1982年から始まった「SDレビュー(建築・模型・インテリアのドローイングと模型の入選展)」の開催と合わせて、建築デザイン分野の人々との結びつきがより一層深まっていったと考えられます。

『Olive』1983年3月3日

『Olive』1983年3月3日

1992年7月発行の『新建築』に槇文彦が寄稿した「時と風景-東京へのオマージュ」では「第1期の計画は“道に沿った空間”がテーマであり、角の広場、それに続く広くはないが透明なロビー、サンクンガーデンとペデストリアンデッキ、そしてメゾネットタイプの住居ユニットなど、おそらくこれらは近代都市デザインの典型的ヴォキャブラリィの集積であった。しかし風景としてのもっとも強い印象は、おそらくその簡明な幾何学性と白さであったと多くの人びとは述べている。おそらく、高い緑の影を背景に、水平に低く伸びた白いマッス(塊)を、東京では比較的に整備された広い道空間を介して鑑賞し得るという、そうした機会がそれまで少なかっただけに、こうした要素の組み合わせがつくり出す風景が、一層の新鮮さを与えたのではないだろうか。」と自身の作品について評価しています。

また、『ヒルサイドテラス白書』の「あとがき」では「皆がいっているように、場所、時期、日本の経済すべての点において、この計画はどちらかといえば幸運に恵まれていたといえる。だがその運にもまして、多くの人々の善意に育まれた計画だったといえるし、またそれなしには今日のヒルサイドテラスはなかったかもしれない。ということは逆にそうした善意なしにはわれわれの住む現代社会の町の実体は砂上の城のような脆弱なものなのであるという事実につながっていく。」と書いています。

『ヒルサイドテラス白書』に小野正弘(槇総合計画事務所創設初期のスタッフ)は「本計画は、理解のある施主を持ち得、さらに法規(住居専用地区、第一種高度地区)によって容積率が自動的にチェックされていること、および敷地の自然条件など、東京の現況からすれば、きわめて特殊解であり、われわれとしても、これが都内における局地住居開発のプロトタイプとは考えていない。」と書いており、隈研吾も『朝日新聞』(1999年3月20日)に「槇文彦という一人の建築家が、同じコンセプトのもとに、街並みを作り続けることのできた代官山は、一つの奇跡である。しかし、このような気の長さ、長い射程の計画性によってしか、良質な街並みは生まれない。」と書いているように、ヒルサイドテラスが建築群として稀有な秀逸性を備えていることが、代官山の魅力にとって大きな要素になってはいますが、「ルポルタージュ・ヒルサイドテラス変遷記」の結びとして「この代官山の高台には、遊びのできるだけの余裕がいろいろな面で存在していたということなのでもある。」と隈研吾が書いているように、そのような場所で感じられる空気感が人々の憧れの対象となり、代官山の知名度を高めるとともに人々を惹き寄せる原動力になってきたということも重要な側面であると思われます。

※住居専用地区の建築物に店舗床等を設けるために槇総合計画事務所では用途緩和の許可申請をおこないました。

雑誌記事で振り返る1970年代の代官山

『平凡パンチ』1974年04月29日

『平凡パンチ』1974年04月29日

1974年(昭和49年)4月29日発行の『平凡パンチ』は、最も早く代官山というまちの特集記事を掲載した雑誌ではないかと推察されます。

それは、前年にヒルサイドテラスのC棟が完成し総店舗数が10店舗にまで増えたことにより、ショッピングモールとしての体裁が整ったことで、代官山が新たなショッピングゾーンとしての位置づけを獲得したからではないかと考えられます。

特集記事のタイトルは「ファッション・エリートが散策する<代官山>」となっています。

『平凡パンチ』1974年04月29日

『平凡パンチ』1974年04月29日

リード文には「代官山-東京渋谷区と目黒区の境にあるこの高台の静かな町に、ハイセンスな若者たちが出かけて行く。原宿、六本木がただの繁華街となってしまった今、時代のトップランナーたちが選んだヤングの町なのだ。」と書かれています。

風俗評論家永井道夫氏の弁として「これからの町です。今の代官山は俗っぽい連中によごされていません。イモは寄せつけない、という気取りがはっきり感じられますが、それがかえっていいんですね。」と書かれています。続く小見出しには「この不便さがたまらないのデス」とあります。

「アルコールを出す店が、スナックにしてもバーにしても、ほとんどない。特に一杯飲み屋ふうは皆無に近い。「それがいいんだなあ。あの町を酒臭い連中が歩いたりしていたんじゃ、悲しいですよ」こう言うのは、つい最近まで代官山に住んでいたスタイリストの島袋光紀クンだ。

「ちょっと冷たくて、気取っていて、という感じが代官山の魅力です」と言いながら、この島袋クンはなぜ、他の町に引っ越したのか。

「不便だったんだすよ」

つまり、代官山は実生活には向いていないのだ。

という所帯のにおいのしないところが、エリート意識の強いヤングに受け入れられているともいえよう。」という説明です。

『平凡パンチ』1974年04月29日

『平凡パンチ』1974年04月29日

それに続く記事では、ヒルサイドテラスのクラフト・アサクラ、SANKS、トムス・サンドイッチといったテナントが大学生によるストーリー仕立てで紹介され、次に「まるでパリのモンマルトル」という小見出しで同潤会アパートが紹介されています。

記事中では「古びた感じがすごくいいんだな。 <中略> 散歩道としては最高。すぐそばに、たくさんの人が住んでいるというのに、そんな生活のにおいがまるでしないのも不思議なほどだ。」と表現されています。

周辺の店の紹介では、「小川軒」、代官山の老舗一軒家レストランとして知られるマダム・トキの前身である「ラ・アリタリア」、若い女性たちに人気の駄菓子屋「ハラッパA」などが掲載されています。

記事の締めくくりには「ちょっとエリート意識が強くて、かなりキザで、連れて歩く女のコのいるキミ。一度出かけて行ってごらん。」と、やっかみに満ちた口調の文章が記載されています。

『non・no』1974年8月5日

『non・no』1974年8月5日

同じ年の1974年(昭和49年)8月5日発行の『non・no』にも代官山の特集記事が掲載されました。

特集記事のタイトルは「いま話題のファッショナブル・タウン/美しい緑と木もれ日の町、代官山」となっています。

『non・no』1974年8月5日

『non・no』1974年8月5日

リード文には「グリーンの中でショッピング。それも渋谷のすぐお隣にあるちいさな町・代官山で楽しめるのです。ファッションも、食べ物も、選ばれたステキなお店が、緑の中にちらばっています。お屋敷町を散歩してみてください。新しさと古さが、実に美しく調和され、そのうえ、何かが生まれるような“若さ”がある町、代官山の紹介です。」と書かれています。

ヒルサイドテラスC棟の前の歩道の写真を使った扉ページを除くと全部で4頁の記事ですが、その半分以上のスペースがヒルサイドテラスのテナントの紹介に充てられています。

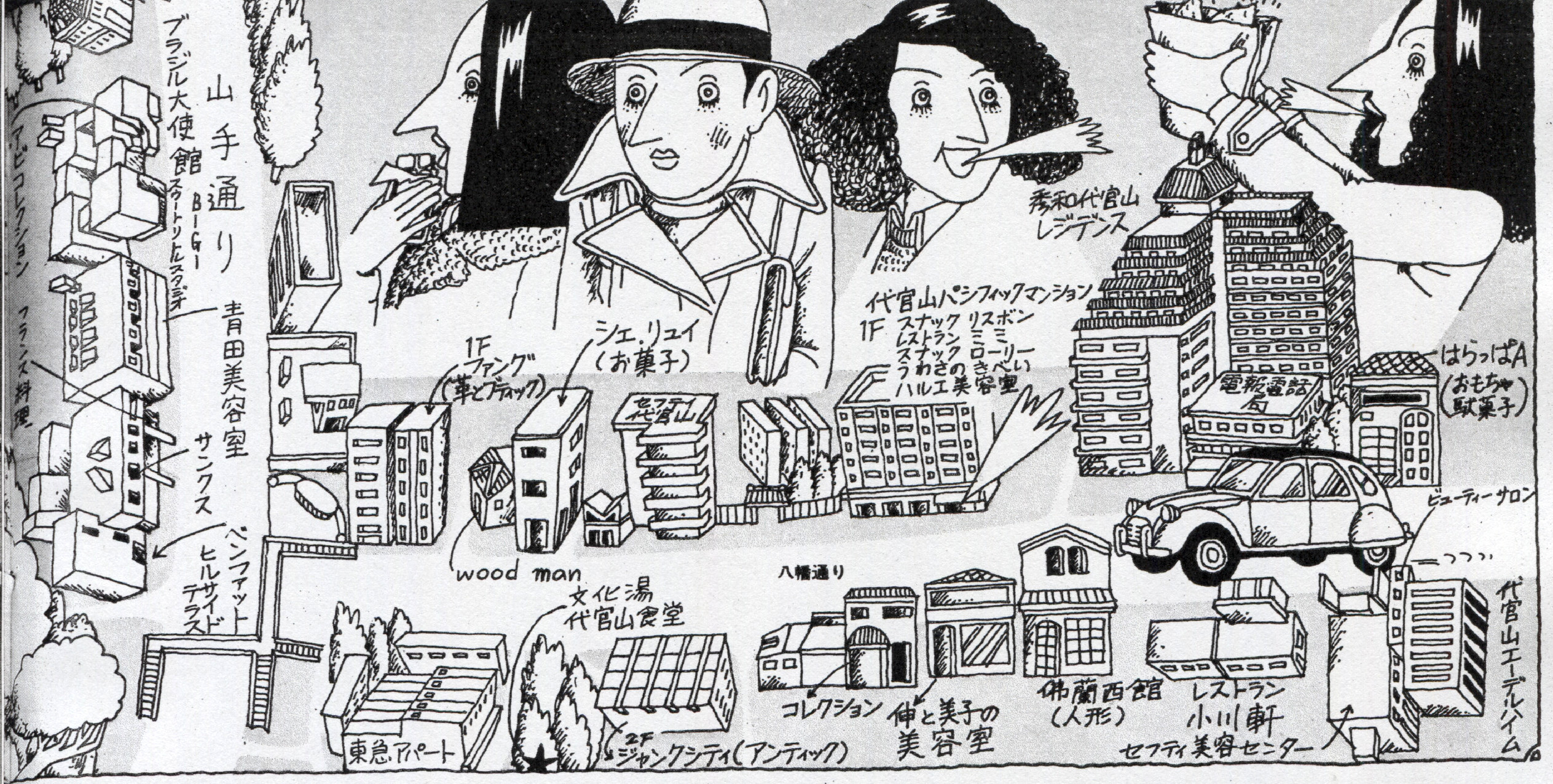

「レンガ屋」の説明には「ここのフランス料理を食べるために今日も外国人や、有名人たちが、車を止めます。」「トムズ・サンドイッチ」の説明には「モデルさんや、スタイリストの人たちでいつもいっぱいのサンドイッチ専門店。」同潤会アパート内の「代官山食堂」の説明には「ローマの裏町を連想する古い都営アパートの一角にある、アンチックな建物、それが代官山食堂です。ここには人形を抱いたおじさんや、ファッション人間や、いろんな人が来ます。」といった文章が書かれています。

『non・no』1974年8月5日

『non・no』1974年8月5日

掲載されているイラストマップからは、現在は無くなってしまったものも含め多くの大使館が旧山手通り周辺に存在していたことがわかります。

『女性自身』1976年3月4日

『女性自身』1976年3月4日

1976年(昭和51年)3月4日発行の『女性自身』の「東京のおしゃれ通り地図帳 PART1」では、自由が丘、下北沢とともに代官山が紹介されています。

扉ページのリード文には「ファッションの街、代官山。流行に敏感なヤングたちは、緑の木立ちの中でショッピングを楽しんでいます。渋谷から東横線でひとつめ。のどかな郊外を思わせる小さな駅から坂道を登ると、見えてくる白亜の館がヒルサイドテラス。小さなお店が並ぶ山手通りには夢があふれているのです。」と書かれています。

このページの写真のキャプションには「外人が多い代官山。」「ファッショナブルな女の子が溶け込む街。」「古くからの高級住宅地でもある代官山は、ブラジル、アラブなど大使館も多い。」などと書かれています。

『女性自身』1976年3月4日

『女性自身』1976年3月4日

イラストレーターのスタイルなのかも知れませんが、描かれている人物すべてが外人風であるところが印象的です。

『女性自身』1978年3月2日

『女性自身』1978年3月2日

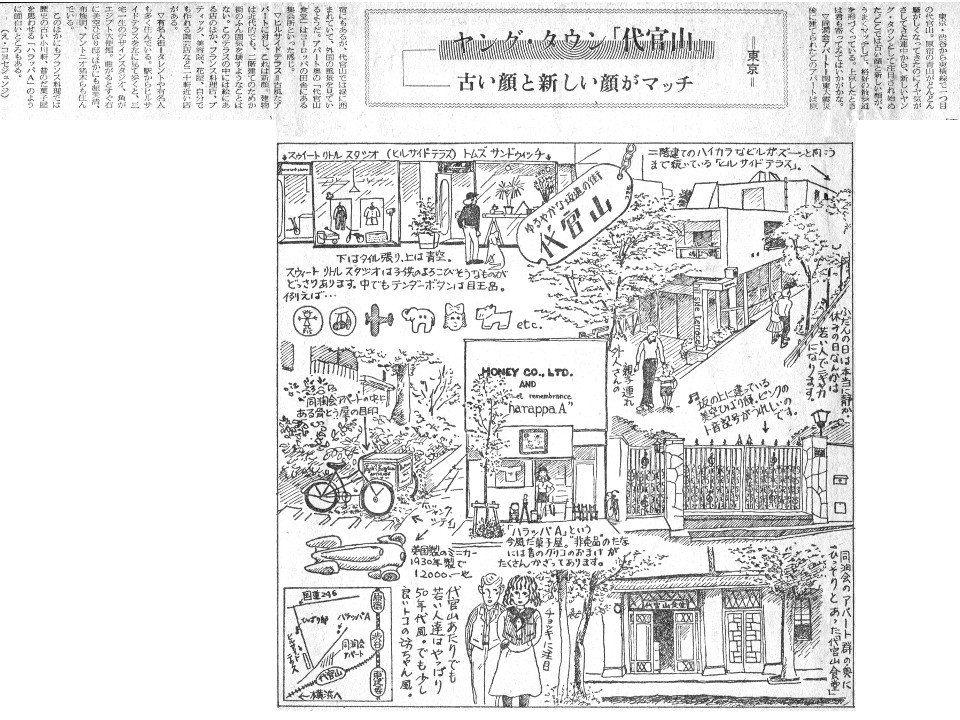

1978年(昭和53年)3月2日発行の『女性自身』のコラム「タウン出没ガイド」で、代官山が取り上げられています。

扉ページでは、「代官山に行ったら、“名物”スーパーおじさんに会おう!」ということで、同潤会アパートに住み仏像づくりをしている中島松石さん(当時64歳)が半ページを使って紹介されています。

その文中には「女の子がゾロゾロ集まる」という表現が見られることから、1970年代の後半には代官山は若い女性にとってポピュラーなディスティネーションとしてかなり定着してきたことが推察されます。

続く見開きページの見出しタイトルは「イイもの見つかる代官山。街じゅうバラエティショップです」となっています。続く本文では「代官山って、どこかふんい気があるの。原宿や六本木みたいに見物に行く街じゃない。ちょっとぜいたくな物が欲しいとき、この街へ寄ってみて。いい物をふだん着の生活の中に置いて、選べる街なのです。」と書かれています。

見開きの反対側のページには「有名人と近所づきあい!キミも一度代官山に住んでみよう。意外に住みやすいのに驚くはずダ」という見出しが書かれ、本文の中には安い食堂や銭湯、朝市などの庶民的なものもあることが紹介されています。

『山陰中央新報記事』1977年11月17日

『山陰中央新報記事』1977年11月17日

1977年11月17日には、通信社配信の記事が多数の地方新聞に掲載されました。

「原宿の青山がどんどん騒がしくなってきたのにイヤ気がさしてきた連中から、新しいヤング・タウンとして注目され始めた。ここでは古い顔と新しい顔が、うまくマッチして、格好の散歩道を形づくっている。」と表現され、同潤会アパートとヒルサイドテラスを紹介する文章に続いて「有名人街=タレントや有名人も多く住んでいる。 <中略> 曲がるとすぐ右に美空ひばり邸。ほかにも渥美清、布施明、アントニオ猪木らも住んでいる。」と書かれています。地方新聞にまで代官山という小さなまちを紹介する記事が掲載されたことによって、全国的に多世代の人びとが知ることになり、この頃に代官山の知名度が全国区になったと云えるのではないかと思われます。

ここで取り上げた1970年代の記事では、代官山というまちに対する表現として「緑」「外人」「大使館」「散歩」「ファッション」といったキーワードが多くみられるようです。そしてこのまちの象徴的な存在としてヒルサイドテラスと同潤会アパートが取り上げられており、その新旧の街並みのコントラストが強く印象づけられているように思えます。ハリウッドランチマーケットは1979年に千駄ヶ谷から代官山に移転してきましたので、この頃の雑誌では紹介されていません。一方、全ての記事で、高価なサンドイッチ専門店「トムスサンドイッチ」、ポップな駄菓子屋「ハラッパA」、輸入骨董品店でロイドフットウェアの前身である「ジャンクシティ」が紹介されており、それぞれのオーナーである佐藤友紀、小野塚万人、豊田茂雄は代官山ではよく知られた存在でした。また、この頃はまだ多店舗展開している企業の支店はひとつも無かったように見受けられます。オーナー個人の意思が強く反映され、際立つ個性を放つ路面店がわずかに点在しているまちであり、知る人ぞ知る隠れ家的なポジションのまちだったと考えられます。

左:トムスサンドイッチ 中:ハラッパA 右:ジャンクシティ

左:トムスサンドイッチ 中:ハラッパA 右:ジャンクシティ

1970年代という時代

原宿・渋谷・代官山対比年表

原宿・渋谷・代官山対比年表

1970年代という時代がどのような時代だったかを確認しておきます。冒頭に述べたようにこの時代は高度経済成長の結果、多くの人びとが豊かさを感じられる時代になっていました。an・anが1970年に創刊し、non・noは1971年に創刊しました。多くの記事で、「原宿」「六本木」との比較という文脈で代官山が語られていますが、現在では原宿の象徴的存在として語られる「ラフォーレ原宿」は1978年の開業ですから、代官山がマスメディアで紹介され始めた頃の原宿は現在のイメージとは大きく異なっていると思います。

一方、当時の代官山は、ここで列挙した記事に記されているように、カメラマンやイラストレーターなどのクリエイティブな職業の人びとや芸能人などが暮らしている住宅地で、屋敷町の面影も強く残していました。

左:六本木族 右:原宿族『オールド日記・・・<昭和の時代>』

左:六本木族 右:原宿族『オールド日記・・・<昭和の時代>』

1960年代に「六本木族」「原宿族」と呼ばれた若者たちは、比較的裕福な家庭で育った不良子女たちで、自動車の保有率が高く、夜な夜な六本木や原宿で夜遊びに耽り、世間的には彼らの“不純異性交遊”が顰蹙(ひんしゅく)を買っていました。ラフォーレ原宿が建てられる前の、東京中央教会脇の敷地に1965年(昭和40年)に日本で最初のドライブインである「ROUTE 5」が開業したことによって、多くのそのような若者たちが自動車で乗りつけることとなり、一部には表参道でカーレースをおこなったり、騒音を発するものもあったようです。彼らは、外観上はそれ以前の銀座の「みゆき族」の流れを汲んだアイビールックやモッズ系のファッションに身を包んでいたようです。そして彼らのようなイノベーター、インフルエンサー(カッコいい/イカしてる連中)に続こうとするフォロワーが六本木、原宿に集まることになってしまい、これらの街が大衆化してしまったことから、次世代のイノベーター、インフルエンサーが着目したまちとして、1970年代に代官山が浮上してきたということのようです。

しかし、大衆文化、消費経済のメインストリームは1968年に始まった渋谷公園通りにおける西武グループの開発によって、渋谷がその中心的ポジションを獲得してゆきます。そのため、原宿も代官山も位置づけとしてはサブカルチャーに共感を覚える人々に支持される街として成長してゆくことになったと見ることができそうです。つまり、ニッチなまちであることに価値があったと考えられるわけです。

1980年(昭和55年)に建築家としては初めて槇文彦が新潮社の日本芸術大賞を受賞しました。この賞は主として絵画や彫刻などの芸術分野の作家に対して授与される賞ですが、「代官山集合住居(デンマーク大使館を含む)」がその受賞理由になっています。このことによって代官山の知名度はいっそう高まったと考えられますが、単に商業地としてのファンが増加してゆくのではなく、多様なソサエティ、クラスターのファンを以後呼び寄せてゆくことになったと考えられます。

代官山の歴史シリーズ

1.江戸時代の代官山

2.内記坂の謎

3.明治時代の代官山の土地利用

4.西郷家と岩倉家

5.てんぐ坂の由来とたばこ王・岩谷松平について

6.西郷従道邸のこと

7.三田用水分水路の水車と明治・大正時代の代官山の産業

8.代官山に東横線が通るまで

9.昭和初期の代官山-お屋敷町の形成-

10.大正時代の都市計画と昭和初期の代官山の道路事情

11.同潤会代官山アパートメントの完成

12.敗戦後の代官山

13.代官山集合住居計画にはじまる1970年代の代官山

14.雑誌記事で辿る1980・90年代の代官山

15.同潤会代官山アパートメントの記憶と代官山地区第一種市街地再開発事業

16.21世紀を迎えた代官山は…

-500x500.jpg)

この記事へのコメントはありません。